ボードゲームギーク(BoardGameGeek)おすすめボドゲランキング

この記事では、YouTubeチャンネル「The Brothers Murph」による動画「Top 10 Family Games」の内容をもとに、家族みんなで楽しめるボードゲーム10選を詳しく紹介します。動画では、複雑すぎず、7歳以上の子どもから大人まで幅広く遊べるゲームを中心に、実際のプレイ体験に基づいたレビューが展開されています。

10位:ハーベイシャス/Herbaceous

概要

『ハーベイシャス』は、ハーブを集めて美しく植えることをテーマにしたセットコレクション型のボードゲームです。プレイヤーは自分専用の「プライベートガーデン」と、他プレイヤーと共有する「パブリックガーデン」にカードを配置しながら、最適なタイミングでハーブを植えて得点を狙います。

ゲームには4種類の植木鉢があり、それぞれ異なる条件でハーブを植えることができます。例えば、すべて異なる種類のハーブを求める鉢、同じ種類だけを求める鉢、ペアを集める鉢、そして何でも入れられるガラス瓶などです。

画像引用元:Pencil First Games公式サイト「Herbaceous」商品ページ

感想

このゲームの魅力は、シンプルなルールながらも悩ましい選択が続く点にあります。カードを引いたときに「プライベートガーデンに入れるか」「パブリックガーデンに入れるか」という選択が毎回発生し、その後に引く2枚目のカードは自動的にもう一方に配置されるという仕組みが、運と戦略の絶妙なバランスを生み出しています。

また、各鉢には一度しか植えられないという制限があるため、タイミングの見極めが非常に重要です。「今植えるべきか、もう少し待つべきか」というジレンマが、ゲームを通して続きます。

さらに、アートワークが非常に美しく、プレイしていて癒されるのもポイントです。ハーブのイラストは繊細で、実際にガーデニングをしているような気分になります。動画では、制作者の家族が実際にこのゲームを何度も遊んでいる様子が語られており、家族の団らんにぴったりな作品であることが伝わってきました。

ルールが簡単なので、ボードゲーム初心者でもすぐに理解でき、世代を超えて楽しめる点も高く評価されています。

以下の記事でもっと詳しくレビューしています!

9位:スカウト/SCOUT

概要

『スカウト』は、手札を減らしていくカードゲームで、手札の並び替えができないというユニークなルールが特徴です。プレイヤーは配られたカードをそのまま保持するか、裏返して別の数字の面を使うかを選びます。

カードを出す際には、場にあるカードよりも強いカードを出すか、枚数で上回る必要があります。出せない場合は「スカウト」アクションを行い、場のカードを1枚引いて自分の手札に加えることで、手札の構成を少しずつ整えていくことができます。

画像引用元:Oink Games公式サイト「SCOUT」商品ページ

感想

『スカウト』は、シンプルながらも非常に奥深い戦略性を持ったゲームです。手札の並び替えができないという制約があるため、カードを出すタイミングとスカウトの使い方が勝敗を左右します。動画では、家族や友人に紹介したところ、誰にでも好評だったと語られており、初めての人でもすぐに楽しめる点が強調されていました。

特に盛り上がるのは、大量のカードを一気に出したときの爽快感です。「5枚の連番を出して場を制圧する」などの場面では、周囲から驚きの声が上がり、ゲームのテンションが一気に高まります。また、スカウトによって手札を少しずつ整えていく過程も楽しく、自分の手札が理想的な形になったときの達成感は格別です。

このゲームは、ルールが簡単でありながら、何度も遊びたくなる中毒性があります。プレイヤー同士の駆け引きもあり、家族で遊ぶには最適なバランスを持った作品です。動画でも「誰にでもウケる」と断言されており、ファミリーゲームの定番として強くおすすめできる一作です。

以下の記事でもっと詳しくレビューしています!

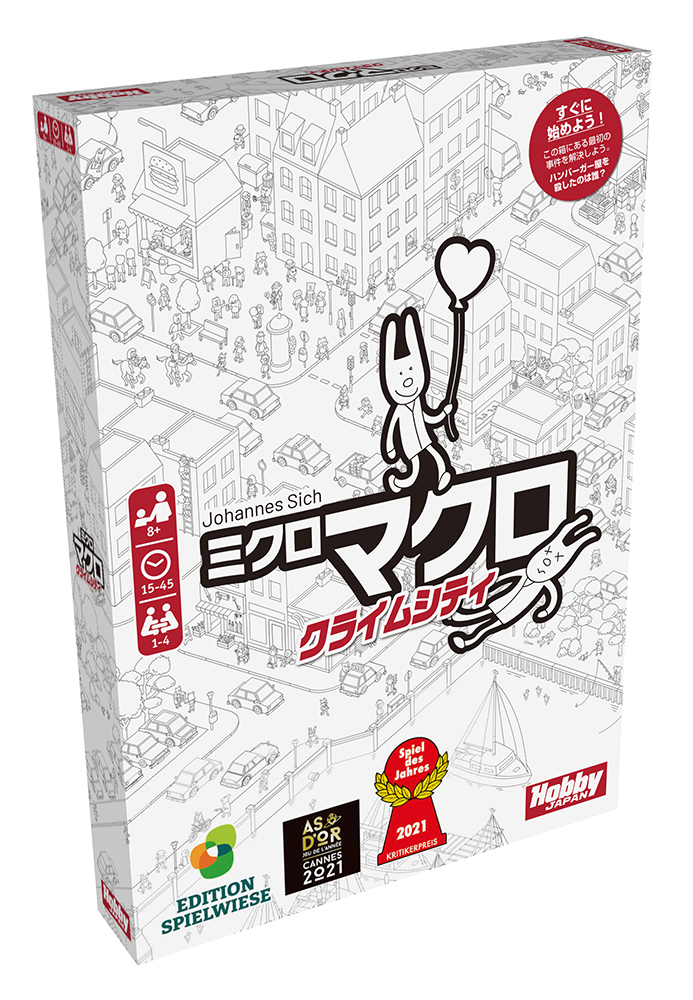

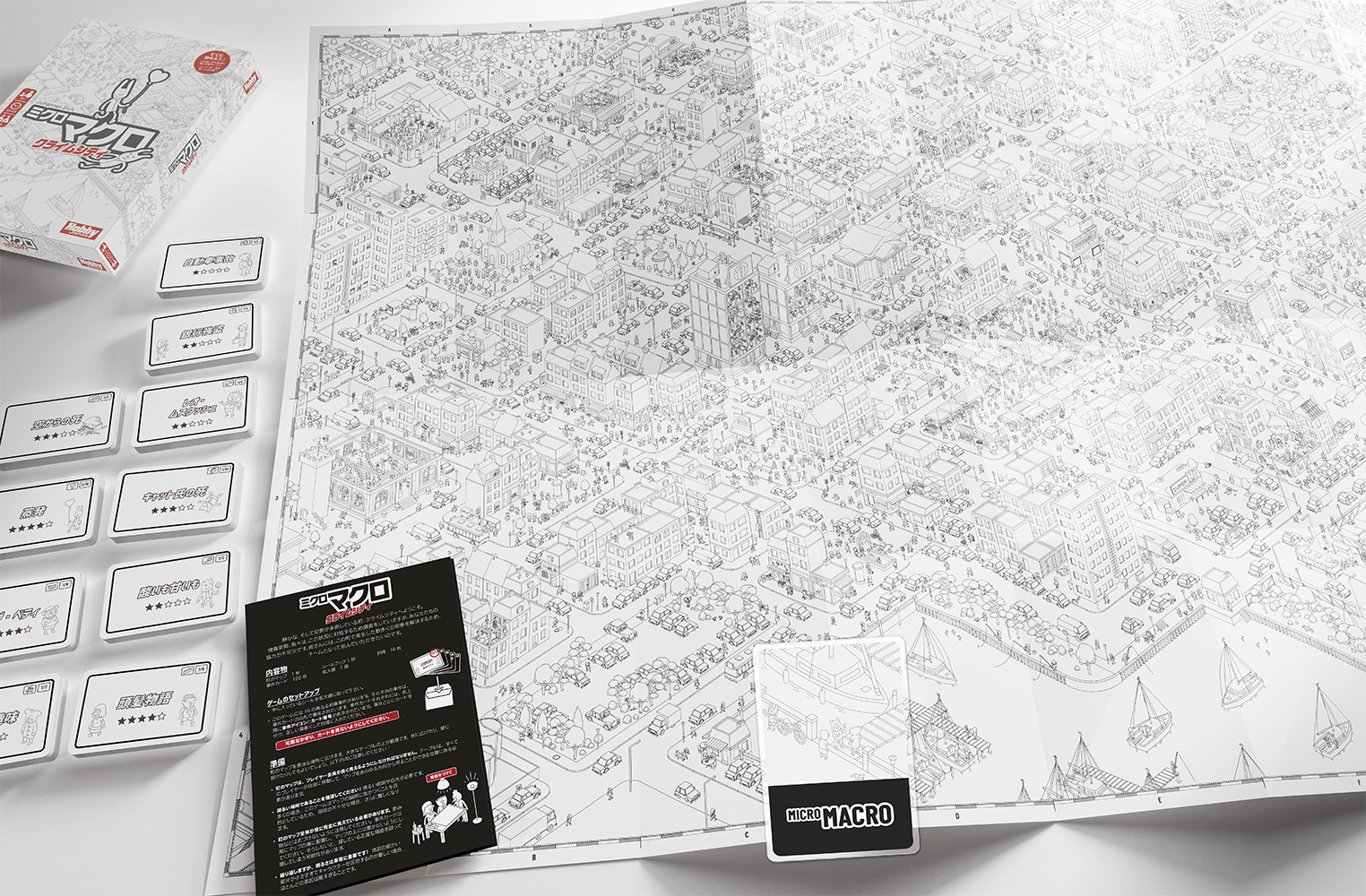

8位:ミクロマクロ:クライムシティ/MicroMacro: Crime City

概要

『ミクロマクロ:クライムシティ』は、巨大な白黒マップを使って事件を解決する推理系ボードゲームです。プレイヤーは地図上に描かれた細かいイラストを観察しながら、事件の発生から解決までの流れを読み解いていきます。

マップには時間の流れが描かれており、同じ人物が複数の場所に登場することで、物語が視覚的に展開されるのが特徴です。事件カードに書かれた質問に答えることで進行し、観察力と推理力が試されるゲームです。

画像引用元:ホビージャパン公式サイト「ミクロマクロ:クライムシティ」紹介ページ

感想

このゲームの最大の魅力は、プレイヤー自身が探偵になったような感覚を味わえる点です。動画では「娘がまだ小さくてルールは理解できないが、マップを広げるだけで楽しめる」と語られており、家族で一緒に遊ぶ“活動”としても成立することが強調されていました。事件を解決するという目的があるものの、マップを眺めるだけでも楽しいというのは、他のボードゲームにはない魅力です。

また、事件の描写がユーモラスで、重すぎないため、子どもと一緒に遊ぶにも安心です。複数のバージョンがあり、年齢層に合わせた難易度調整が可能なのも嬉しいポイントです。事件カードの内容に沿ってマップを探す過程では、家族で協力して発見する喜びがあり、自然と会話が生まれます。

さらに、色を塗ったり、マップを飾ったりといった遊び方の幅も広いため、ボードゲームという枠を超えた体験ができます。動画では「いつか娘と一緒に塗り絵として遊びたい」と語られており、長く付き合えるゲームとしての可能性も感じられました。ルールがシンプルで、誰でもすぐに参加できる点も、ファミリーゲームとして非常に優れています。

以下の記事でもっと詳しくレビューしています!

7位:ニューヨーク・スライス/New York Slice

概要

『ニューヨークスライス』は、ピザをテーマにしたセットコレクション型のボードゲームです。プレイヤーはピザのスライスを分け合いながら、同じ種類のスライスを集めて得点を競います。

ゲームの特徴は「I split, you choose(分けるのは自分、選ぶのは他人)」というメカニズムで、分け方に戦略が求められる点がユニークです。箱やスコアシート、ルールブックなどもピザ屋のメニュー風にデザインされており、テーマ性が非常に高い作品です。

画像引用元:アークライトゲームズ公式サイト「ニューヨークスライス」商品ページ

感想

このゲームは、見た目の楽しさと戦略性が絶妙に融合している点が魅力です。動画では「誰もがピザが好きだから、テーマだけで盛り上がる」と語られており、家族や友人との集まりにぴったりな作品であることが伝わってきました。スライスを分ける際には、他人が選ぶことを前提に、自分が欲しいものを残すように分ける必要があり、心理戦の要素も含まれています。

また、プレイヤー数に応じて柔軟に対応できる点も高評価です。2人から6人まで対応しており、どの人数でもバランスよく楽しめるように設計されています。動画では「3人プレイでもしっかり悩ましい」と語られており、少人数でも盛り上がることが確認できます。

さらに、セットコレクションのルールが分かりやすく、初心者でもすぐに理解できるため、ボードゲームに不慣れな家族でも安心して参加できるのが嬉しいポイントです。動画では「母親がゲーム嫌いなのに、このゲームは喜んで遊んだ」と語られており、万人受けするファミリーゲームとしての実力がうかがえます。

6位:サグラダ/Sagrada

概要

『サグラダ』は、美しいステンドグラスを作ることをテーマにしたダイス配置型のパズルゲームです。プレイヤーは色と数字が異なる透明なダイスをドラフトし、自分のボードに配置していきます。

ボードには色や数字の制約があり、同じ色や数字を隣接させてはいけないというルールがあるため、空間認識と計画性が求められるゲームです。さらに、個人目標や共通目標が設定されており、得点を最大化するための工夫が必要になります。

※画像引用元:Floodgate Games公式サイト

感想

『シグラダ』は、見た目の美しさとパズル的な楽しさが融合した作品です。動画では「初期のボードゲーム体験の中で最も印象的だった」と語られており、初心者にも強く印象を残すデザインであることが伝わってきました。ダイスの色と光の反射が美しく、完成したステンドグラスを眺めるだけでも満足感があるという点は、他のゲームにはない魅力です。

また、ルールがシンプルでありながら、配置の自由度と制約のバランスが絶妙で、毎回異なる戦略が求められるのもポイントです。

さらに、家族で遊ぶ際にも、見た目の美しさが会話のきっかけになるため、世代を超えて楽しめる点も高く評価されています。動画では「見た目だけで興味を持ってもらえる」と語られており、ボードゲームに不慣れな人でも入りやすい作品として紹介されていました。

↓の記事でもっと詳しくレビューしています!

5位:Green Team Wins

概要

『Green Team Wins』は、多数派に入ることを目指すパーティーゲームです。出題カードには「穴埋め問題」「二択問題」「三択問題」などがあり、プレイヤーは他の人が選びそうな答えを予想して選択します。

多数派に入ると「グリーンチーム」に所属でき、得点を獲得します。少数派になると「オレンジチーム」に移動し、得点は得られません。心理戦と笑いが生まれる構成で、大人数でも盛り上がるゲームです。

画像引用元:25th Century Games公式サイト「Green Team Wins」商品ページ

感想

このゲームの最大の魅力は、誰でもすぐに参加できて、笑いが絶えない点です。動画では「ゲーム嫌いの母親が自ら進んで遊びたがるほど」と語られており、ボードゲームに抵抗がある人でも楽しめることが証明されています。選択肢を選ぶだけというシンプルなルールながら、他人の思考を読むという面白さがあり、家族や友人との会話が自然と生まれるのが特徴です。

また、正解がない問題に対して“多数派”を狙うという構造が、価値観の違いや予想外の展開を生み出すため、毎回異なる盛り上がり方をします。動画では「自分の答えが少数派だったときの悔しさと笑い」が語られており、勝敗よりも場の雰囲気を楽しむゲームとして紹介されていました。

さらに、プレイ時間が短く、何度でも繰り返し遊べるため、家族の集まりやパーティーに最適です。動画では「ルール説明がほぼ不要で、すぐに始められる」と語られており、初対面の人ともすぐに打ち解けられるゲームとして高く評価されていました。

以下の記事でもっと詳しくレビューしています!

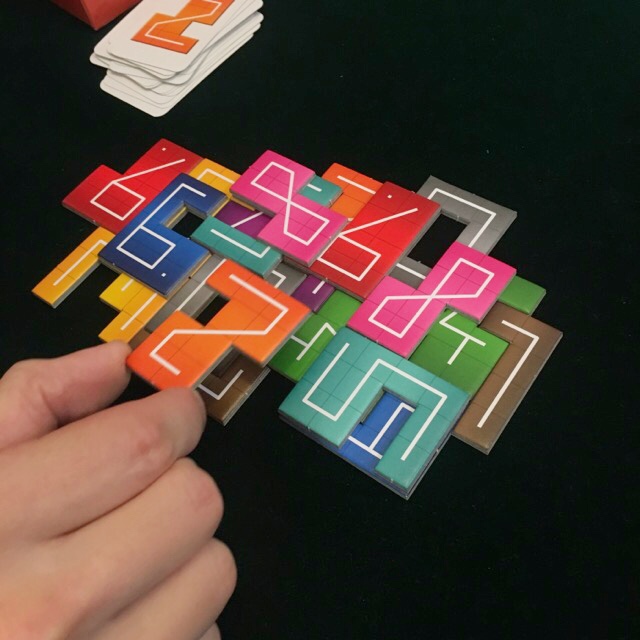

4位:ナンバーナイン/NMBR9

概要

『ナンバーナイン(NMBR 9)』は、数字をかたどったポリオミノ(タイル)を積み重ねて得点を競う、抽象的ながらも直感的に楽しめるパズル系ボードゲームです。

各プレイヤーは0〜9の数字タイルを2枚ずつ持ち、ゲーム中に1枚ずつ公開される数字に従って、全員が同じタイルを同時に配置していきます。タイルは隣接させて配置する必要があり、上の階層に積み上げるには、下の階層にしっかりとした土台を作る必要があります。

得点は、タイルの数字にその階層(0階=0点、1階=数字×1、2階=数字×2…)を掛けた値で計算されます。

※画像引用元:Little Forest公式サイト

感想

『ナンバーナイン』は、ルールが非常にシンプルでありながら、戦略性と空間認識力が問われるゲームです。動画では「抽象的な見た目にもかかわらず、家族で盛り上がれる」と語られており、幅広い年齢層に受け入れられるデザインであることが伝わってきました。数字タイルはそれぞれ形が異なり、どこにどう配置するかで得点が大きく変わるため、毎ターン悩ましい選択が続きます。

特に面白いのは、高得点を狙うには上の階層に高い数字を置く必要があるという点です。しかし、上に置くには下にしっかりとした土台が必要で、序盤の配置が後半の展開に大きく影響する構造になっています。動画では「8や9を3階に置けたときの達成感がすごい」と語られており、積み上げるごとに戦略が深まることが魅力として挙げられていました。

また、全員が同じタイルを使って同時にプレイするため、待ち時間がなくテンポよく進行するのもファミリーゲームとして優れた点です。動画では「複数セットを使えば50人以上でも同時に遊べる」と紹介されており、大人数でのイベントや集まりにも対応できる柔軟性があることが分かります。

見た目はシンプルですが、積み上げた構造物が立体的に完成していく様子は視覚的にも楽しく、子どもから大人まで夢中になれる作品です。ルール説明も簡単で、初めての人でもすぐに参加できるため、家族でのボードゲーム入門にも最適です。

以下の記事でもっと詳しくレビューしています!

3位:ザ・マインド/The Mind

概要

『ザ・マインド』は、プレイヤー同士が“心を通わせる”ことを目的とした協力型カードゲームです。カードは1〜100までの数字が書かれており、各ラウンドでプレイヤーは配られたカードを昇順で場に出していきます。

ただし、一切の会話や合図は禁止されており、完全に“空気”と“間”だけで順番を判断するというユニークなルールが特徴です。ラウンドが進むごとに手札の枚数が増え、難易度が上がっていきます。

画像引用元:アークライトゲームズ公式サイト「ザ・マインド」商品ページ

感想

このゲームの魅力は、言葉を使わずに協力するという新鮮な体験にあります。動画では「これはゲームというより“活動”だが、楽しいならそれでいい」と語られており、ルールの枠を超えた“感覚の共有”が生まれることが強調されていました。数字を出すタイミングを探る緊張感と、成功したときの達成感は、他のゲームでは味わえない独特の快感です。

また、ルールが非常にシンプルで、説明に10秒もかからないため、初対面の人やゲーム初心者でもすぐに参加できるのが大きな魅力です。動画では「ノンゲーマーにもウケが良い」と語られており、家族や友人との集まりに最適なゲームとして紹介されていました。

さらに、失敗しても笑いが生まれる構造になっており、勝敗よりも“場の空気”を楽しむゲームとして高く評価されています。

以下の記事でもっと詳しくレビューしています!

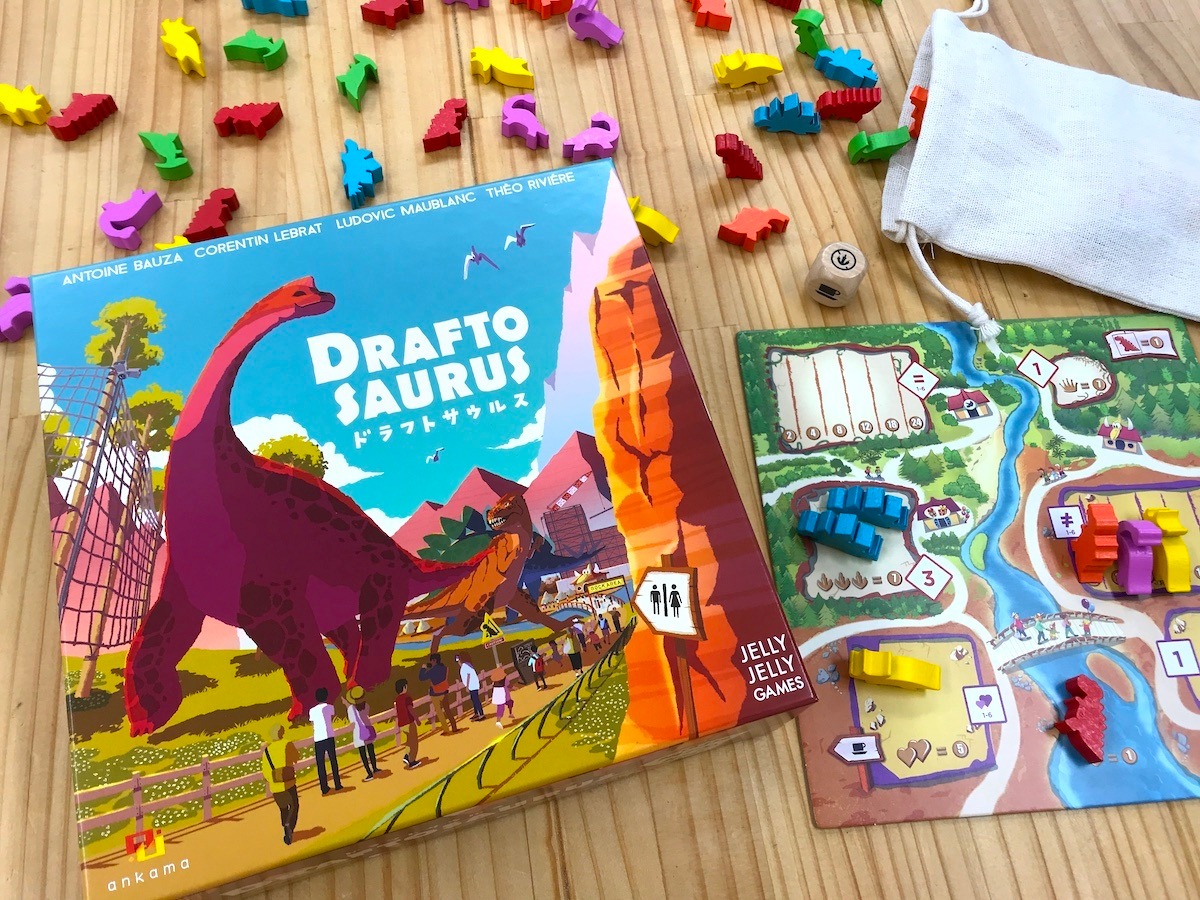

2位:ドラフトサウルス/Draftosaurus

概要

『ドラフトサウルス』は、恐竜の形をしたミープルを使って自分だけの恐竜動物園を作るドラフト型ボードゲームです。

プレイヤーは手元の恐竜ミープルから1体を選び、制限のあるエリアに配置していきます。配置ルールは「同じ種類を集める」「異なる種類を並べる」「ペアを作る」など多彩で、どの恐竜をどこに置くかが得点に直結します。

毎ターン恐竜を交換しながら進行するため、他プレイヤーの動きも意識する必要があります。

画像引用元:Jelly Jelly Games公式サイト「Draftosaurus」商品ページ

感想

このゲームの魅力は、見た目の可愛さと戦略性のバランスにあります。動画では「娘に見せるのが楽しみ」と語られており、子どもから大人まで幅広く楽しめるデザインであることが伝わってきました。恐竜ミープルは色も形も豊富で、触っているだけで楽しい“おもちゃ感”があります。

また、ルールが簡単でプレイ時間も短く、何度でも遊べるため、家族の忙しい時間の合間にもぴったりです。動画では「20分で2マップ分遊べる」と語られており、短時間でも満足感が得られることが分かります。さらに、マップが両面仕様で、遊び方に変化をつけられる点も高評価です。

戦略面では、他プレイヤーの動きを読みながら、自分の動物園を最適化する楽しさがあり、ドラフトの駆け引きが盛り上がりを生む構造になっています。動画では「家族で何度も遊んでいる」と語られており、繰り返し遊んでも飽きない設計が魅力です。

以下の記事でもっと詳しくレビューしています!

1位:カルバ

概要

『カルバ』は、探検家たちをジャングルの寺院へ導くことを目的とした、タイル配置型のパズルゲームです。プレイヤーは全員同じ構成のタイルセットを持ち、1人がシャッフルしたタイルを1枚ずつ公開していくことで、全員が同じ順番でタイルを配置していくというユニークなルールが採用されています。

タイルには道が描かれており、それをうまくつなげて探検家を目的の寺院まで導くことで得点を獲得します。途中で宝石を拾うこともでき、道の構築と得点のバランスを考える戦略性が求められます。

:strip_icc()/pic2648319.jpg)

:strip_icc()/pic2648316.jpg)

画像引用元:BoardGameGeek「Karuba」画像ギャラリーページ

感想

『カルバ』の魅力は、シンプルなルールでありながら、プレイヤーごとの選択が結果に大きく影響する点にあります。動画では「みんな同じタイルを使っているのに、配置がまったく違うのが面白い」と語られており、個性が自然に現れる設計が高く評価されていました。タイルをどこに置くか、どの道を優先するか、宝石を拾うか寺院を目指すか——毎ターンの選択が悩ましくも楽しいです。

また、他プレイヤーとの直接的な干渉がないため、争いが起きにくく、穏やかな雰囲気で遊べるのもファミリーゲームとして優れた点です。さらに、複数セットを使えば大人数でも同時に遊べるため、家族全員で楽しめる柔軟性も魅力です。

視覚的にも、探検家がジャングルを進んでいく様子がボード上に再現されるため、物語性を感じながらプレイできるのもポイントです。動画では「ロール&ライトの原型のような作品」とも語られており、現代の軽量戦略ゲームの先駆け的存在としても評価されています。短時間で遊べて、何度でも繰り返し楽しめる『カルバ』は、家族の定番ゲームとして非常におすすめです。

以下の記事でもっと詳しくレビューしています!

まとめ:家族で楽しめるボードゲームの魅力

今回紹介したボードゲームは、すべて動画「Top 10 Family Games – The Brothers Murph」で実際にプレイされた作品をもとに、家族で遊ぶことを前提に選ばれたものです。どのゲームもルールが比較的簡単で、7歳以上の子どもから大人まで幅広く楽しめるように設計されています。さらに、見た目の楽しさや物語性、戦略性、協力性など、さまざまな魅力が詰まっているため、家族の好みに合わせて選ぶことができます。

特に印象的だったのは、ゲームが苦手な人でも楽しめる作品が多かったことです。動画では「母親がゲーム嫌いなのに遊びたがるようになった」と語られており、ボードゲームが家族のコミュニケーションを深めるツールになることがよく分かります。勝敗よりも、一緒に遊ぶ時間そのものが楽しいという体験が、これらのゲームには詰まっています。

ボードゲームは、単なる遊びではなく、会話を生み、笑いを共有し、記憶に残る時間を作るものです。今回紹介したゲームは、まさにその役割を果たしてくれる作品ばかりです。ぜひ、次の家族の集まりには、これらのゲームをテーブルに並べてみてください。きっと、新しい笑顔と絆が生まれるはずです。

コメント