本記事では、ボードゲーム「ファイユーム」の英語レビュー動画(The Dice Tower/Tom Vasel氏)をもとに、内容を日本語で詳細に要約しつつ、実際に遊んだ視点での感想を掘り下げます。動画では、デザイナーであるフリードマン・フリーゼの実験的な設計、手札を「出す→買う→回収」で循環させるコア機構、そして番号順に並ぶカード市場の独特な流れが紹介されています。

また、機能重視ゆえの見た目の素っ気なさや、カード効果の参照が必要な初回の学習コストなど、長所短所の両面に触れています。

結論

「ファイユーム」は、戦略というより戦術(場に合わせて瞬発的に最適化)の妙味を楽しむゲーム。カードを出す・市場から買う・管理で回収する三択のテンポが良く、上3枚だけを回収という制約が手札の並べ方に心地よいパズル性を生みます。

外観はミニマルで地味、初回はカード効果の参照でややもたつくものの、慣れてくるとラウンドが軽快に回り、「カードの連鎖をどう気持ちよく回すか」に集中できる設計です。

動画でも「見た目は90年代風で機能的」としつつ、プレイ感自体は滑らかで面白いと評価されています。

ゲームの概要

| 参加人数 | 1~5人 |

| プレイ時間 | 110~140分 |

| 対象年齢 | 12歳から |

| 発売時期 | 2020年~ |

| メカニクス | ワーカープレイスメント/ハンドマネジメント/デッキビルディング |

| ゲームデザイン | フリードマン・フリーゼ(Friedemann Friese) |

基本アクションは3つ:①手札からカードをプレイ、②市場の先頭4枚から購入、③管理 で手札を回収。管理では手札残枚数に応じて資金を得て、捨て札列の上から3枚だけを回収(追加回収は1枚ごとに費用)。市場はカード番号の昇順で並び、新規公開カードは列の末尾へ送り、常に先頭4枚のみ購入可能。ゲームは黄色カードの出現で終盤が示唆され、ラストは各自が手札を出し切るように収束します。

盤上では、農夫の配置で資源を得たり、道路・集落・各種施設(採石場など)を広げてポイントを獲得。ワニ除去で土地を干拓して小銭を得る要素もあります。赤はコスト、緑は報酬といった記号的なUIでルール理解は直感的ですが、カードに文章テキストがないため、最初は参照ブックレットを見る場面が多くなります。

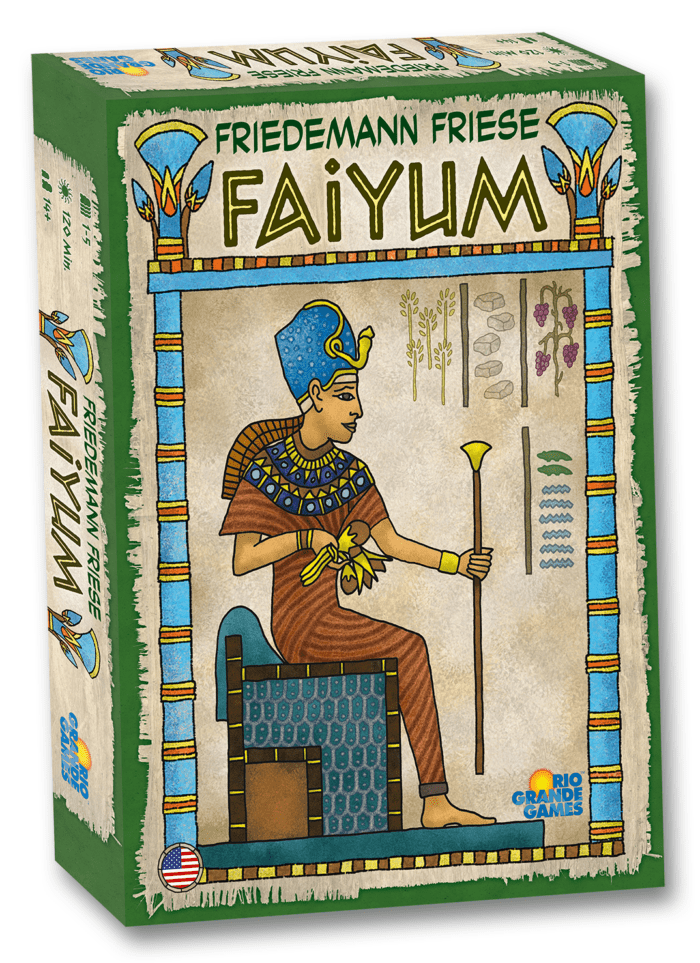

画像引用元:Rio Grande Games公式サイト「Faiyum」ページ

感想

① 「上3枚回収」が生む手札設計のカタルシス

本作の一番の魅力は、管理で上から3枚しか手札に戻らないという縛りが、プレイヤーに手札の並べ方=プレイ順序の設計を強く要求する点です。強いカードを早く撃ちたくなる衝動を抑え、あえて「弱いカードを先に吐く」ことで、次の管理で強い3枚だけを綺麗に回収できる。これにより、出す→買う→回収のリズムが「うねり」を持ち、手番ごとに小さなコンボ・ピークが訪れます。動画でも、このテンポを高く評価しており、資金が潤沢になれば5〜6枚まとめて回収する場面もあるものの、序盤〜中盤の「3枚回収パズル」は本作ならではの味わいです。

② 戦略より戦術:市場と盤面に身を委ねる楽しさ

カード市場は常に先頭4枚しか買えず、番号昇順の列管理により「出会い頭」のように良いカードが顔を出します。欲しいカードが先頭に来る保証はなく、他人に先に取られることもしばしば。つまり、長期のビルドを固めるというより、いま見えている選択肢で最善を積む、いわゆるタクティカルな意思決定が主役です。私はここに爽快感を覚えました。なぜなら、「予定調和な最適解」ではなく、その場の資源状況、道路接続、盤上の空き地、価格ディスカウントの有無など、細かな状況要素を束ねた「現場の判断」が活きるからです。

毎手番が小さな現場対応の積み重ねで、ツキと機転のバランスが心地よく作用します。動画でも、本作が戦術寄りである点が明言されており、これは設計上の意図として受け止めるべきだと感じました。

③ 見た目の素っ気なさと没入感のギャップ

正直、見た目は地味です。ボードの配色やコマの造形は機能的で、テーマ没入を強く後押しするタイプではありません。動画でも「90年代風で機能的」と評され、アイコンの意味は明快ですが、初回はブックレット参照が多くテンポが落ちるのも事実です。

ただし、これは慣れと回数が解決します。2回目以降、カードのパターンが体に馴染むと、参照機会は一気に減り、アクションの解像度が上がるにつれてコンボが「見える」ようになります。つまり、外観の物足りなさよりも、プレイ中の思考の手触りが先に立つタイプのゲーム。

見た目を重視する層には刺さりにくい一方、手札マネジメントの妙味を愛する人には十分に訴求力があると感じました。

④ 初回学習コストと「覚醒」までの道のり

最初の1プレイは、カード効果の参照→理解→適用のサイクルで時間が掛かります。ここで重要なのは、「完璧な理解」より「回しながら覚える」姿勢。市場の列運用、ディスカウントのタイミング、管理での回収順最適化など、体験しないと腑に落ちない要素が多いからです。

動画でも「初回はゆっくりだが、慣れるとスムーズ」と言及されますが、実際その通りで、2〜3回目で一気に開眼します。特に、「弱→強→回収」の呼吸が体に入ると、手番設計が面白いほど整っていきます。

⑤ コンポーネントの多様性

多彩な木ゴマ(橋・大橋・各種施設など)が用意されていますが、機能的には似た振る舞いをする要素も多いため、テーマ的な差別化が薄いと感じる場面があります。動画でも、「見た目や名称の違いが、機能の差に直結しづらい」という指摘がありました。

一方で、これは「在庫制限」に意味を持たせる設計とも取れます。すなわち、特定の駒が枯れると、該当カードの価値が動く。この小さな市場圧は、タイミング評価と購入優先度に微妙な揺らぎを与え、選択の厚みに貢献しているとも解釈できます。

⑥ 終盤処理と余韻

黄色カードの出現が終盤への合図となり、最終局面は各自の手札出し切りモードへと移行します。ここで重要なのは、「最終回収がいつ最後になるのか」の見極め。回収にコストを払ってでももう一波作るのか、それとも現手札で着地するのか。

動画でも、「終盤は数分の差でズレる程度だが、締めの手触りは独特」と述べられており、私はこの「余韻の調整」が好みでした。最後の管理を切るか否かで、勝ち筋の線の太さが変わります。

⑦ リプレイ性

動画では、序盤の発見フェーズは非常に楽しいが、長期的に語り継がれるかは未知数という率直な見立ても示されています。体感では、「上3枚回収」という基礎体験の心地よさが核にあるため、気の合うメンバーで定期的に回す軽〜中量級のタクティカル作品として十分に息が長いと感じます。

カード列の偶然性と手札設計の必然性がせめぎ合う設計は、毎回異なる小さな山場を生み、少なくとも「数回遊べば十分」というタイプには見えません。むしろ、短時間で回し、プレイごとの差分を楽しむことで価値が増すタイプだと思います。

まとめ

「ファイユーム」は、市場の列運用×上3枚回収という二つの大きなリズム装置で、タクティカルな手札設計の快楽を前面に押し出した作品。見た目はそっけなく、初回は参照でスローダウンするものの、慣れれば軽快で、毎手番の現場対応と小さなコンボの積み重ねが楽しい。レビュー動画が指摘する通り、万能の傑作というよりは「良質な実験作」であり、遊ぶたびに新しい気づきが得られるタイプです。戦略の大樹を育てるより、場当たりの最善を捻り出すのが好きな方には、強くおすすめできます。

このゲームは↓の記事でオススメなボドゲに選ばれています!

コメント