ボードゲームギーク(BoardGameGeek)おすすめボドゲランキング

この記事では、YouTubeチャンネル「The Brothers Murph」による動画「Top 10 Fantasy Games」の内容をもとに、ファンタジーをテーマにしたボードゲームの魅力を紹介します。

動画では世界観・ゲーム性・プレイ体験の面白さを語っており、ファンタジー好きにはたまらないセレクションとなっています。本記事では、動画内で紹介されたゲームの中からいくつかをピックアップし、各ゲームの概要と感想を丁寧に解説します。

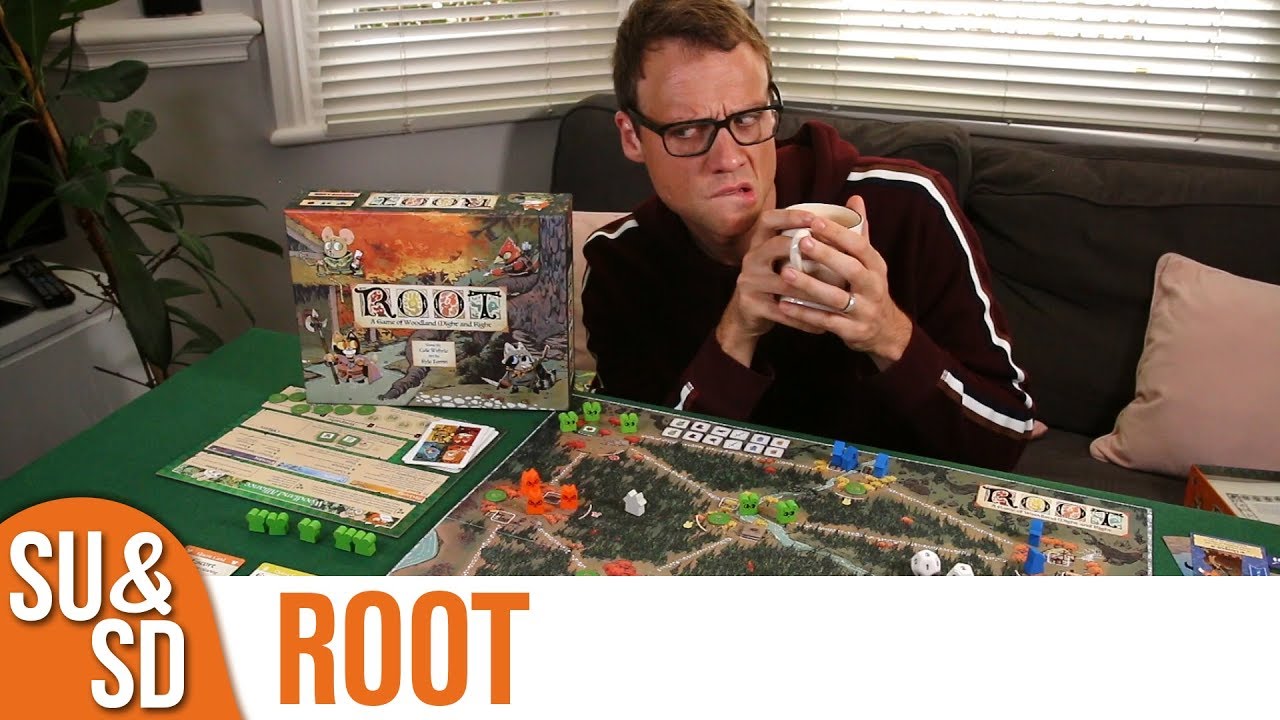

10位:ルート~はるけき森のどうぶつ戦記~

概要

『ルート』は、動物たちが森の支配権を巡って争う非対称型の戦略ボードゲームです。プレイヤーはそれぞれ異なる派閥を担当し、森の中で勢力を拡大しながら勝利点を稼いでいきます。

基本セットには様々な派閥が登場し、それぞれが全く異なるルールと勝利条件を持っているのが特徴です。

:strip_icc()/pic3799727.jpg)

:strip_icc()/pic3841102.jpg)

:strip_icc()/pic3834337.png)

感想

『ルート』の魅力は、可愛らしい動物のイラストと裏腹に、非常に戦略的で奥深いゲーム性にあります。動画では「戦争ゲームでありながら、動物たちの世界観がそれを柔らかく包み込んでいる」と語られており、重厚なテーマを親しみやすく表現している点が高く評価されています。

各派閥のプレイスタイルが異なるため、何度遊んでも新しい体験ができるリプレイ性の高さも魅力の一つです。

例えば、マルキス・デ・キャットは初期から多くの拠点を持ち、資源を使って建物を建てていく拡大再生産型。一方でヴァガボンドは単独行動を取り、他のプレイヤーとの関係性を築きながら得点を稼ぐという、まったく異なるアプローチを取ります。

このように、同じゲームボード上で全員が異なるルールで動くという構造が、プレイヤー間の駆け引きをより複雑かつ面白くしています。また、拡張セットの追加によって新たな派閥が登場し、ゲームの世界観がどんどん広がっていくのも魅力です。

動画でも「このゲームは永遠に遊び続けられる」と語られており、ファンタジー世界に没入しながら、戦略を練る楽しさを存分に味わえる作品です。

↓の記事でさらに詳しくレビューしています!

9位:ダンジョンペッツ

概要

『ダンジョンペッツ』は、ファンタジー世界のペットショップ経営者となり、モンスターを育てて販売するワーカープレイスメント型のボードゲームです。

プレイヤーはインプたちを使ってペットを育て、食事やトイレ、遊び、攻撃性などのニーズを満たしながら、ダンジョンロードたちの好みに合わせて販売します。ペットには個性があり、育て方によっては暴走したり病気になったりすることもあります。

:strip_icc()/pic1103979.jpg)

:strip_icc()/pic1125043.jpg)

感想

『ダンジョンペッツ』は、見た目の可愛らしさと裏腹に、非常に戦略的で管理要素の多いゲームです。動画では「初めて出会ったテーマ性の強いユーロゲーム」として紹介されており、ファンタジー世界の中で経営と育成を同時に楽しめる点が高く評価されています。

特に印象的なのは、ペットのニーズを満たすために必要なリソース管理です。食事や遊び、トイレといった要素がゲームに組み込まれており、ペットがストレスを感じると暴走するなど、リアルな育成体験が再現されています。また、展示会での評価や販売タイミングなど、経営者としての判断力も問われるため、単なる可愛いゲームでは終わりません。

さらに、ゲーム全体に漂うユーモアも魅力の一つです。ペットのイラストやカードのテキストには遊び心が満載で、重めのゲームシステムを楽しく包み込んでくれるデザインになっています。ファンタジーの世界観を活かしながら、しっかりとしたユーロゲームとしての完成度を持つ本作は、テーマとゲーム性の融合を楽しみたいプレイヤーにぴったりの一作です。

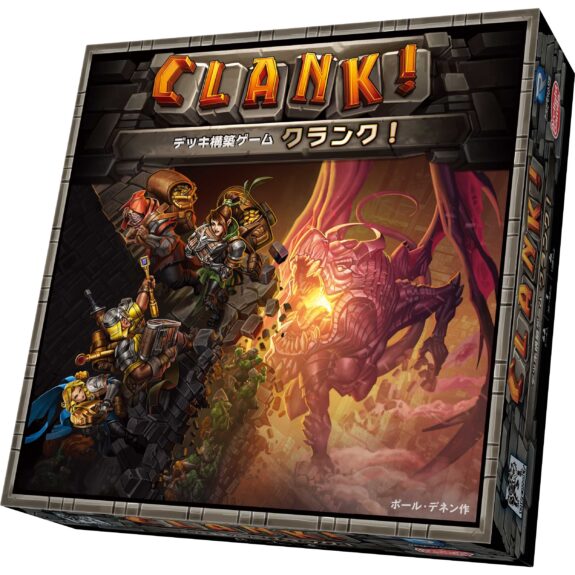

8位:クランク!

概要

『クランク!』は、デッキ構築とダンジョン探索を組み合わせた冒険型ボードゲームです。プレイヤーは地下に潜り、ドラゴンの宝物を盗み出して地上に戻ることを目指します。

カードを使って移動や戦闘を行いながら、騒音(クランク)を出すことでドラゴンの怒りを買うというユニークなシステムが特徴です。騒音を出すと自分の色のキューブが袋に入り、ドラゴンの攻撃時に引かれるとダメージを受けます。

画像引用元:アークライトゲームズ公式サイト「クランク!」商品ページ

感想

『クランク!』は、デッキ構築の楽しさとボード上での探索の緊張感が見事に融合した作品です。動画では「初めてのランキングで1位に選んだほど好きなゲーム」と語られており、ユーモアのあるカード効果やアートワークが魅力とされています。デッキ構築によって強力なコンボを作り出す楽しさと、ボード上での移動によるリスク管理が絶妙に組み合わさっており、単なるデッキ構築ゲームとは一線を画す作品です。

特に印象的なのは、騒音を出すことでドラゴンの怒りを買い、攻撃を受けるというシステムです。これにより、プレイヤーは「どこまで欲張るか」を常に考えながら行動する必要があり、ゲームに緊張感と戦略性が加わります。地下で倒れてしまうと得点が無効になるため、「逃げ時」の判断が非常に重要です。

また、カードの種類も豊富で、ユニークな効果を持つキャラクターやアイテムが多数登場します。これにより、毎回異なるデッキ構成が楽しめ、リプレイ性も非常に高いです。動画では「このゲームはシリアスすぎず、笑いながら遊べる」とも語られており、ファンタジーの世界観を気軽に楽しみたい人にぴったりの作品です。

↓の記事でさらに詳しくレビューしています!

7位:Mythic Mischief/ミシックミスチーフ

概要

『Mythic Mischief』は、ファンタジー高校を舞台にした2人用の抽象戦略ゲームです。プレイヤーは吸血鬼、狼男、トロール、ゾンビなどの“神話的な生徒たち”を操作し、図書館内で相手を“トームキーパー”の進路に誘導して退場(=懲罰)させることを目指します。

各キャラクターは移動や障害物(本棚)の操作方法が異なり、少しの違いが戦略に大きな影響を与える設計です。

画像引用元:Mythic Mischief公式サイト

感想

『Mythic Mischief』は、ユニークな世界観とシンプルながら奥深い戦略性が魅力の作品です。動画では「このゲームはどんなリストにも入れたくなるほど好き」と語られており、プレイヤーごとの操作感の違いがゲームの面白さを引き立てていることが分かります。

特に面白いのは、トームキーパーの動きに合わせて相手を誘導するという“間接的な攻撃”の仕組みです。直接攻撃するのではなく、相手の位置や障害物を操作して罠にかけるという戦略が求められます。これにより、読み合いや先読みの要素が強くなり、非常に知的なプレイ体験が得られます。

また、各派閥の個性も魅力的です。例えば、狼男はバンドを組んでいるロッカー風、トロールは討論部、ゾンビはスケーターなど、ファンタジーと現代高校文化が融合したユニークな設定がゲームの雰囲気を盛り上げます。動画では「ソロプレイでじっくり派閥を研究するのが好き」とも語られており、繰り返し遊ぶことで深く理解できる設計になっていることが伝わってきます。

6位:ワンダーランズ・ウォー/Wonderland’s War

概要

『ワンダーランズ・ウォー』は、ルイス・キャロルの「不思議の国のアリス」の世界を舞台にしたエリアコントロール型のボードゲームです。プレイヤーはアリス、マッドハッター、チェシャ猫などのキャラクターを率いて、ワンダーランドの各地で戦いを繰り広げます。

ゲームは3ラウンド構成で、各ラウンドは「パーティーフェイズ」と「戦闘フェイズ」に分かれています。パーティーではカードを集めて支援者やチップを獲得し、戦闘フェイズではバッグからチップを引いて戦力を競い、勝利すれば城を建てて得点を獲得します。

画像引用元:Asobition公式サイト「Wonderland’s War」紹介ページ

感想

『ワンダーランズ・ウォー』は、アリスの世界観を大胆に再構築した豪華なボードゲームです。アートワークの美しさとチップの多様性がプレイ体験を豊かにしていることが伝わってきます。

特に印象的なのは、バッグビルディングによる戦闘システムです。チップを引くことで戦力が決まり、引いたチップの種類によって特殊効果が発動するなど、運と戦略が絶妙に絡み合う設計になっています。動画では「クアックサルバーに似た感覚がある」とも語られており、毎回異なる展開が楽しめるリプレイ性の高さが魅力です。

また、パーティーフェイズではカードを集めることで戦闘準備を整えるため、戦闘だけでなく準備段階にも戦略性が求められるのが特徴です。各キャラクターには個性があり、どの陣営を選ぶかによってプレイスタイルが変化します。アリスの世界を舞台にしながらも、しっかりとしたゲーム性と豪華なコンポーネントで、ファンタジー好きにも戦略ゲーム好きにもおすすめの一作です。

↓の記事でさらに詳しくレビューしています!

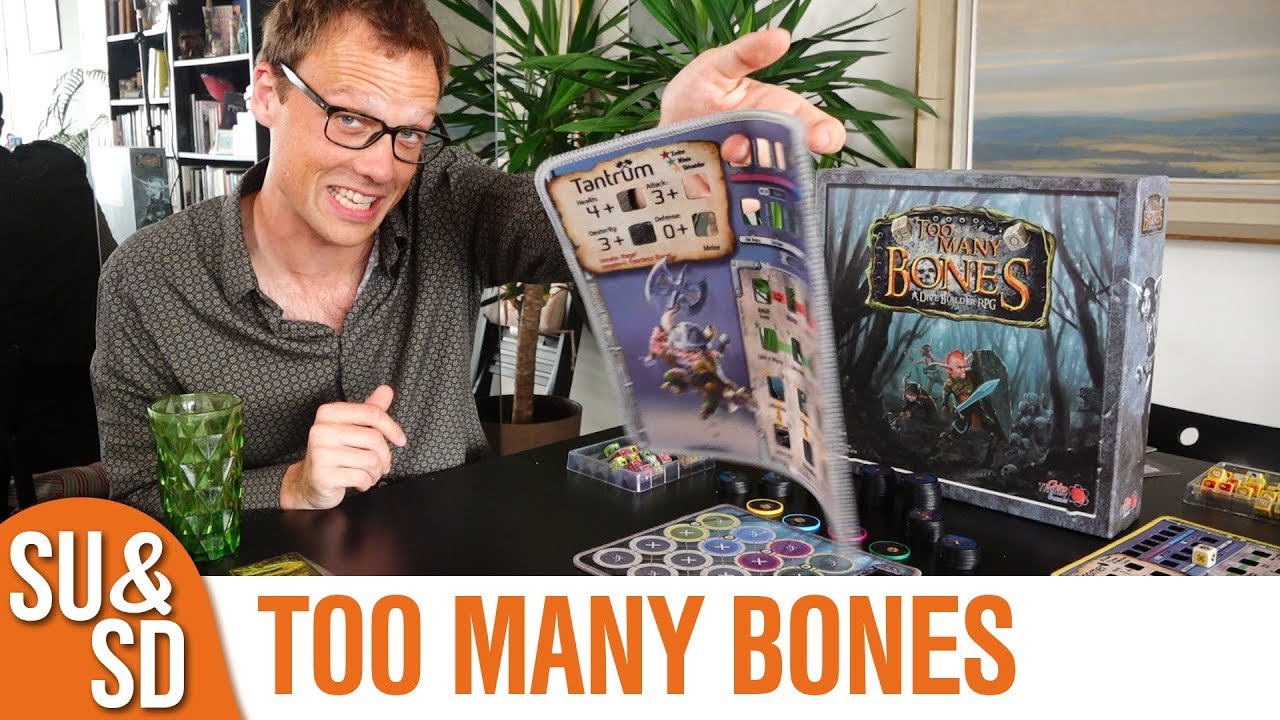

5位:トゥー・メニー・ボーンズ/Too Many Bones

概要

『トゥー・メニー・ボーンズ』は、ギアロックと呼ばれる種族を操作して、ファンタジー世界の中で冒険を繰り広げるダイスベースのRPG風ボードゲームです。

プレイヤーはそれぞれ異なる能力と専用ダイスを持つギアロックを担当し、遭遇イベントをこなしながら最終的に「タイラント」と呼ばれるボスを倒すことを目指します。

ゲームはシナリオ形式で進行し、各遭遇は戦闘が中心ですが、戦闘のルール自体はシンプルで、キャラクターの成長とダイスの使い方が鍵となります。

画像引用元:Chip Theory Games公式サイト「Too Many Bones」商品ページ

感想

『トゥー・メニー・ボーンズ』は、キャラクターごとのプレイ感がまったく異なる、非常に奥深いゲームです。動画では「最初は好きになれなかったが、何度も遊ぶうちに魅力が分かってきた」と語られており、“ライフスタイルゲーム”として繰り返し遊ぶことで真価を発揮するタイプの作品です。

特に魅力的なのは、ギアロックごとに専用のダイスと能力が用意されている点です。これにより、同じゲームでもキャラクターを変えるだけでまったく異なる体験ができるため、何度でも新鮮な気持ちでプレイできるのが特徴です。動画では「ギアロックを理解するほどゲームが面白くなる」と語られており、学習と成長がプレイヤーの満足感につながる設計になっています。

また、ゲームの世界観も魅力的で、ファンタジーの中に独自の文化や種族がしっかりと描かれているため、物語性のある冒険が楽しめるのもポイントです。コンポーネントの質も高く、豪華なダイスやマットがプレイ体験をより豊かにしてくれるため、じっくり遊びたい人におすすめの作品です。

↓の記事でさらに詳しくレビューしています!

4位:グルームヘイヴン/Gloomhaven

概要

『グルームヘイヴン』は、広大なファンタジー世界を舞台にした協力型の戦術ボードゲームです。プレイヤーは傭兵となり、様々なクエストをこなしながら物語を進めていきます。

ゲームはシナリオ形式で進行し、物語の分岐やキャラクターの成長、引退などが盛り込まれており、まるでRPGのような没入感があります。

プレイを重ねることで新たなキャラクターがアンロックされ、それぞれが独自のカードデッキと能力を持っています。

:strip_icc()/pic2437871.jpg)

:strip_icc()/pic3214075.jpg)

画像引用元:BoardGameGeek「Gloomhaven」画像ギャラリーページ

感想

『グルームヘイヴン』は、ボードゲームでありながら、まるで壮大なファンタジーRPGをプレイしているかのような体験ができます。動画では「この世界は本当に生きているように感じる」と語られており、物語の深さとキャラクターの成長要素がプレイヤーを引き込むことが強調されています。

特に魅力的なのは、キャラクターが“引退”するという仕組みです。ある目標を達成するとそのキャラクターは物語から退場し、新たなキャラクターが登場します。これにより、物語が常に動き続け、プレイヤーの選択が世界に影響を与える感覚が味わえます。

また、戦闘はカードによるアクション選択で進行し、戦略性と協力が求められる設計になっています。さらに、続編である『フロストヘイヴン』の登場により、この世界はさらに広がりを見せていることも動画内で触れられており、長期的に遊べる作品としての完成度が非常に高いです。

ファンタジーの世界にどっぷり浸かりたい人には、間違いなくおすすめできる傑作です。

↓の記事でさらに詳しくレビューしています!

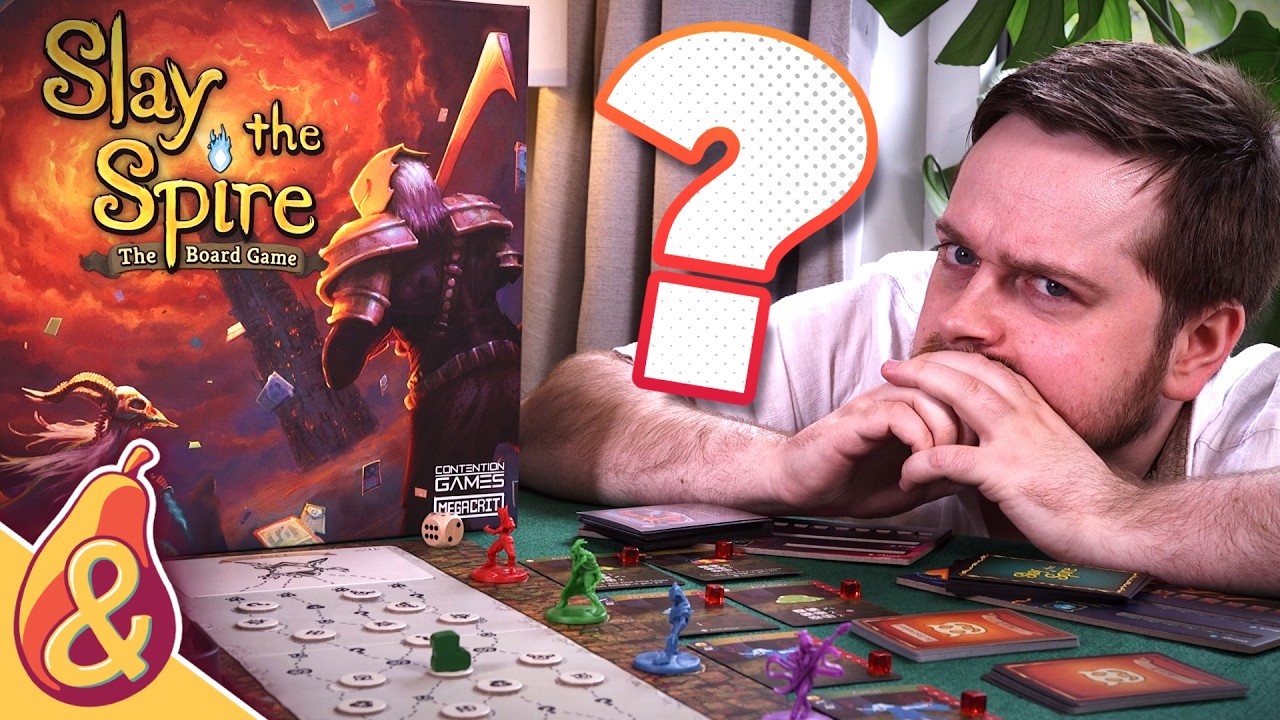

3位:スレイ・ザ・スパイア/Slay the Spire

概要

『スレイ・ザ・スパイア』は、巨大な塔を登りながら敵を倒していくローグライク型のデッキ構築ゲームです。

プレイヤーは「アイアンクラッド」「サイレント」「ウォッチャー」「ディフェクト」といった個性的なキャラクターを操作し、それぞれが独自のデッキとプレイスタイルを持っています。

ゲームは3つのレベルに分かれており、各レベルの最後には強力なボスが待ち構えています。敗北するとすべてのカードを失い、最初からやり直すという仕組みです。

画像引用元:Kickstarter「Slay the Spire: The Board Game」プロジェクトページ

感想

『スレイ・ザ・スパイア』は、デッキ構築の奥深さとキャラクターごとの戦略の違いが際立つ作品です。動画では「何百時間も遊んでも飽きない」と語られており、新しいシナジーや戦術を発見する楽しさが尽きないことが伝わってきます。

特に魅力的なのは、キャラクターごとのプレイ感の違いです。アイアンクラッドは力で押すタイプ、サイレントは毒と手数で攻める、ウォッチャーはスタンスを切り替えて戦う、ディフェクトはオーブを使ったテクニカルな戦い方など、同じゲームでもキャラクターによってまったく異なる戦略が求められるのが特徴です。

また、協力プレイにも対応しており、仲間と一緒に塔を登るという新しい体験も可能です。動画では「ボードゲーム版もビデオゲーム版と同じくらい楽しい」と語られており、デジタルからアナログへの移植が成功している稀有な例として紹介されています。

ファンタジーの世界観と戦略性を両立した本作は、何度でも挑戦したくなる中毒性の高いゲームです。

↓の記事でさらに詳しくレビューしています!

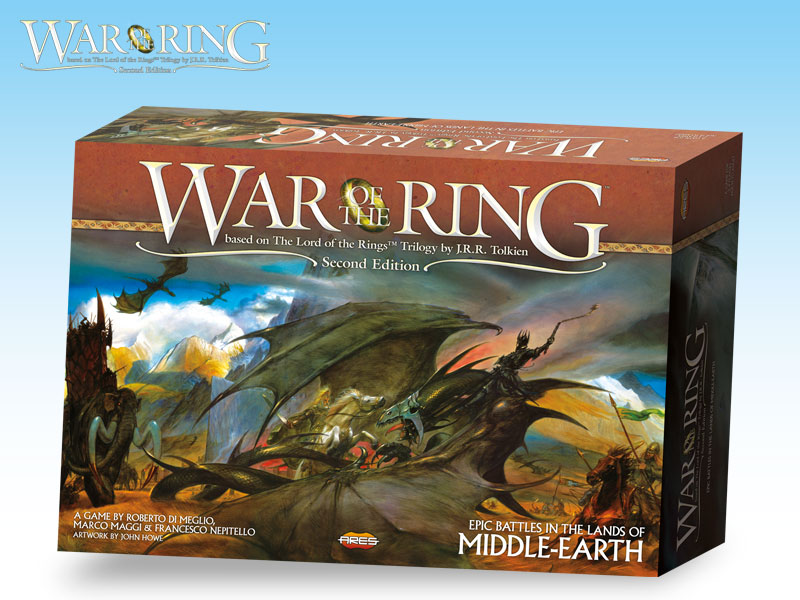

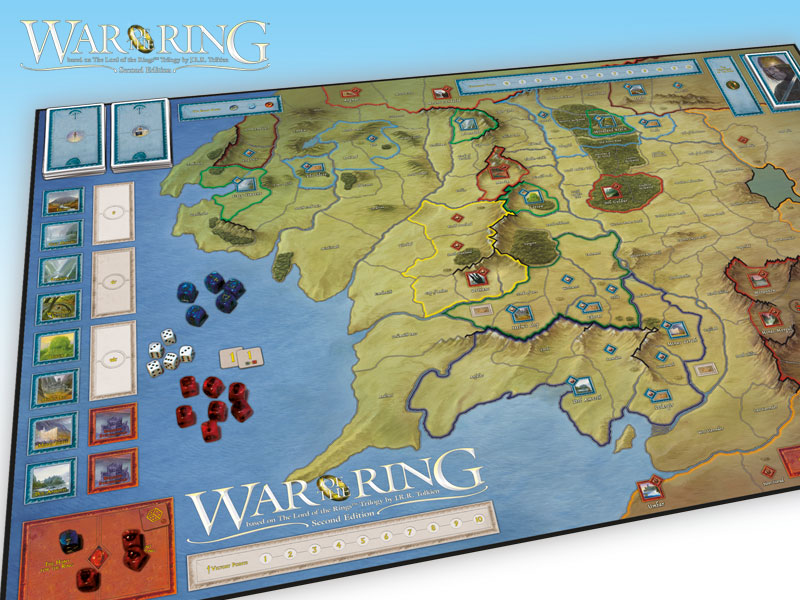

2位:ウォー・オブ・ザ・リング/War of the Ring

概要

『ウォー・オブ・ザ・リング』は、J.R.R.トールキンの『指輪物語』の世界を舞台にした壮大な戦略ボードゲームです。プレイヤーは「自由の民」または「闇の勢力」に分かれ、ミドルアース全土で軍を動かしながら、指輪の運命を左右する戦いを繰り広げます。

カードとダイスを使ってアクションを選択し、軍事的勝利または指輪の破壊による勝利を目指します。カードは戦闘用とイベント用の2種類の使い方があり、原作の名場面を再現するような展開が可能です。

画像引用元:Ares Games公式サイト「War of the Ring Second Edition」紹介ページ

感想

『ウォー・オブ・ザ・リング』は、原作ファンにとって夢のような体験ができるボードゲームです。動画では「これは箱の中に『指輪物語』が詰まっているようなもの」と語られており、物語の再現性と戦略性の高さが絶賛されています。

特に印象的なのは、物語が原作通りに進むこともあれば、まったく異なる展開になることもある点です。例えば、フロドが指輪を破壊する前に軍事的勝利で終わる可能性もあり、プレイヤーの選択によって物語が分岐するのが非常に魅力的です。また、カードの効果が原作の場面に対応しているため、プレイ中に物語の一部を体験しているような感覚になります。

さらに、軍の移動や戦闘、拠点の防衛など、戦略ゲームとしての完成度も非常に高いです。「自由の民」は軍事的には不利ですが、指輪の破壊という別の勝利条件があるため、非対称なバランスがゲームに深みを与えています。ファンタジーの世界観と戦略性を両立した本作は、物語を“自分の手で動かす”体験ができる稀有な作品です。

↓の記事でさらに詳しくレビューしています!

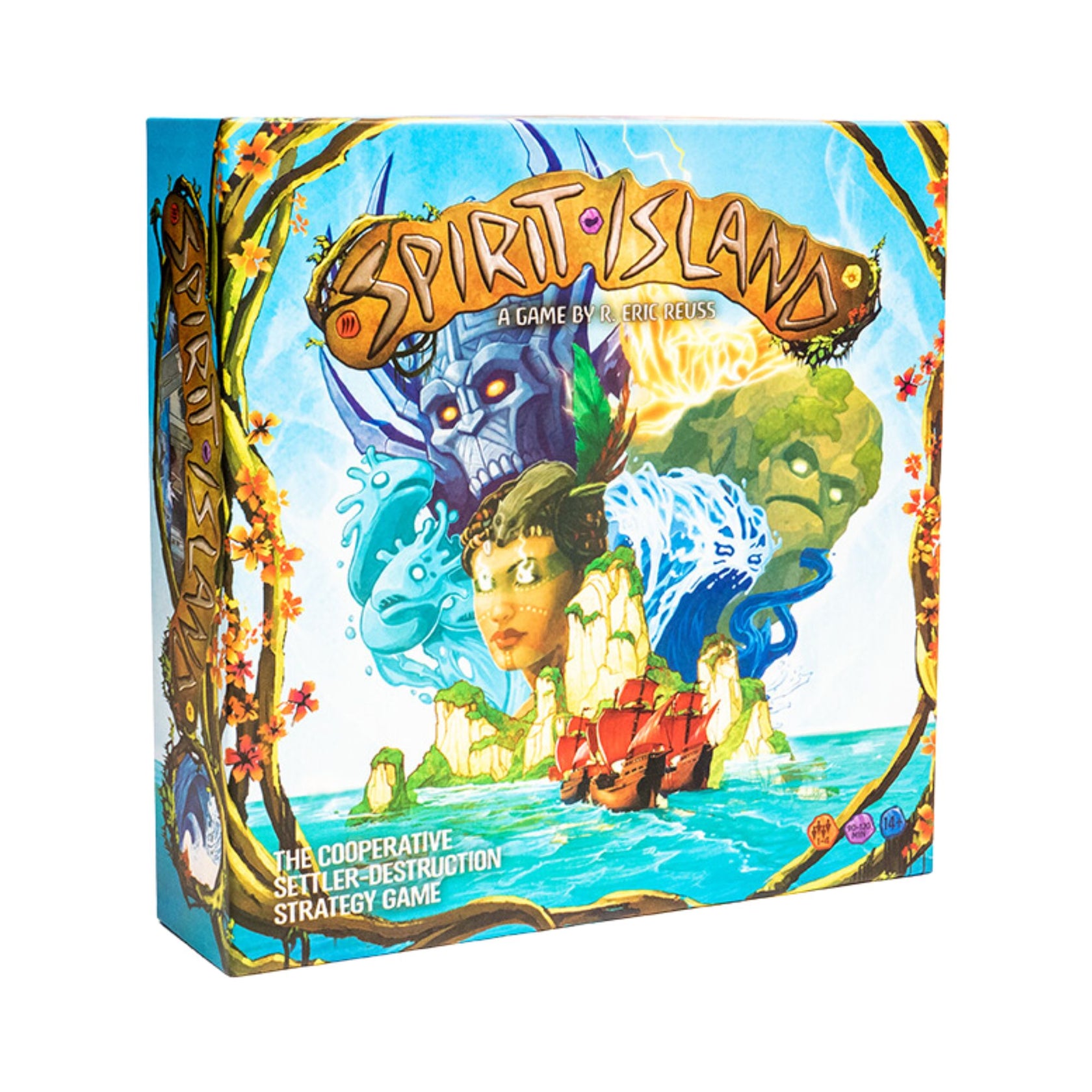

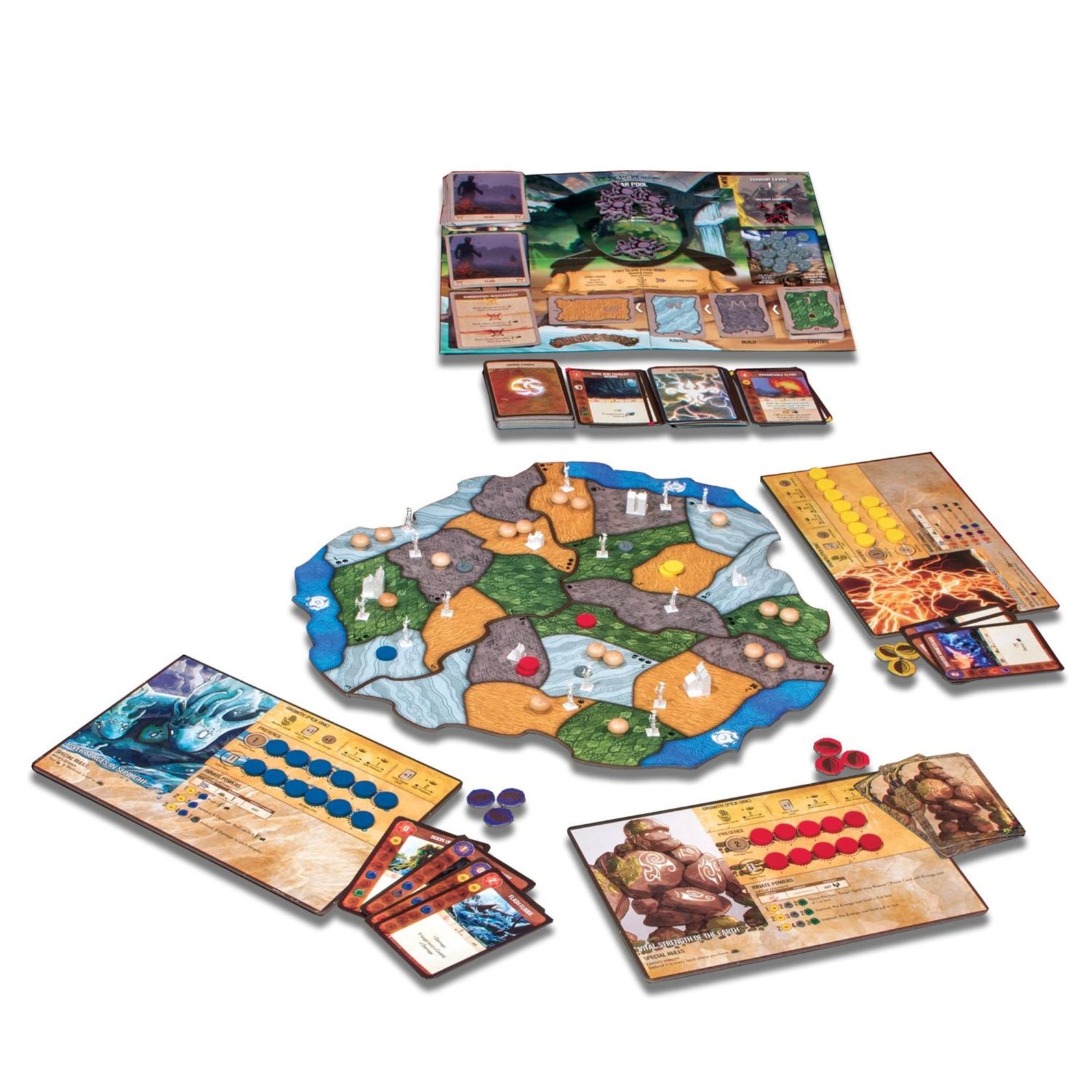

1位:スピリット・アイランド/Spirit Island

概要

『スピリット・アイランド』は、島の精霊となって侵略者を撃退する協力型のボードゲームです。プレイヤーはそれぞれ異なる精霊を担当し、島の原住民「ダハン」と協力しながら、侵略者の建物や存在を排除していきます。

精霊には「速い」「遅い」という行動タイミングの違いや、攻撃・防御・支援などの役割があり、非常に高い非対称性と戦略性を持っています。

ゲームはラウンド制で進行し、精霊の成長やカードの獲得によって能力が強化されていきます。

画像引用元:Greater Than Games公式サイト「Spirit Island」商品ページ

感想

『スピリット・アイランド』は、ファンタジーと現実のテーマが融合した、深いメッセージ性を持つ作品です。動画では「侵略者ではなく、守る側の視点で描かれているのが新鮮」と語られており、従来のボードゲームとは異なる視点から物語を体験できる点が高く評価されています。

特に魅力的なのは、精霊ごとのプレイスタイルの違いです。攻撃型、支援型、妨害型など、精霊によって戦術が大きく変わるため、何度でも新しい戦略を試せるリプレイ性の高さがあります。また、「速い」「遅い」という行動タイミングの概念があることで、敵の行動を予測しながら先手を打つか、後手で対応するかの選択が重要になります。

さらに、拡張セットによって新たな精霊やシナリオが追加されており、長期的に楽しめるコンテンツの充実度も魅力です。動画では「このゲームは傑作と呼ばれるにふさわしい」と語られており、協力型ゲームの中でも特に完成度が高い作品として紹介されています。ファンタジーの力で現実の問題を考えるきっかけにもなる、深く遊べる知的なボードゲームです。

↓の記事でさらに詳しくレビューしています!

まとめ:ファンタジー世界を旅するボードゲームの魅力

今回紹介した10作品は、いずれもファンタジーというテーマを多様な切り口で表現した傑作ボードゲームです。動画「Top 10 Fantasy Games」ではそれぞれのゲームに対する愛情と熱意を込めて語っており、世界観・ゲーム性・プレイ体験の三位一体の魅力が伝わってきました。

それぞれのゲームは、プレイヤーに異なる視点や体験を提供してくれるため、ファンタジー好きならずとも、新しい世界に飛び込む楽しさを味わえるはずです。ぜひ、あなた自身の“ファンタジー冒険”をボードゲームで始めてみてください。

コメント