ボードゲームギーク(BoardGameGeek)おすすめボドゲ

ダウンタイムを減らしつつ、互いに得を生む「ポジティブなプレイヤーインタラクション」こそ、今のボードゲームに求められる心地よさです。

本記事では、Murphy兄弟(Nick & Mike)の動画「Top 10 Competitive Games with Positive Interaction」を詳細に要約し、各タイトルの魅力と独自性を徹底レビュー。対戦の緊張感はそのままに、他人の行動が自分の前進にもなる“Win-Win”設計を中心に、プレイ感・戦略性・リプレイ性・導入難度までを深掘りします。

動画では「ブロッキングや奪取」ではなく、“あなたが行動すると私もおこぼれで前進できる”という関係性を重視。この記事はその思想を踏まえつつ、実際に卓上でどう機能するかをレビューします。

10位:ファイユーム(Faiyum)

概要:古代エジプトの開拓をテーマに、全員で共通盤上のインフラを拡張していくデッキ構築×手番最適化ゲーム。道路・都市・葡萄園などの基盤は誰の所有物でもないため、他人が築いたインフラに自分が相乗りし、さらに次の誰かがそれを利用するという連鎖が自然に生まれます。

レビュー:本作の肝は、盤面が絶えず成長し、誰もがそこから利益を引き出せる設計にあります。自分が敷いた道から相手が分岐して都市を作れば、今度は自分がその都市の存在を活用して得点化のルートを描ける。意図通りにいかない悔しさと、結果的に社会全体が豊かになる快感が同居してアップデートされていく感触が中毒的です。

カードパワーが段階的に強化されるため、短期の効率と中長期の布石をどう折り合い付けるかが問われ、プレイを重ねるほど勝ち筋の多様性が見えてきます。自分の思惑を他者に利用されることすら前提のゲームデザインなので、「最終的に他人より少し多く回収する」という勝ち筋の作り方が非常にエレガント。毎ラウンドの微差が終盤で確かな差に変わる“積み上げの妙”を味わえます。

↓の記事で詳しく説明しています!

9位:ル・アーブル(Le Havre)

概要:港町で資源を集め、建物を活用し、パンやレンガなどの加工を経て資産を増やすワーカーレスの経済ゲーム。手番は「資源の山を取る」か「建物を起動」の二択。他人の建物も使用できるが、代償として食料や金を支払うのが独特の相互利益です。

:strip_icc()/pic447994.jpg)

:strip_icc()/pic459214.jpg)

レビュー:本作のインタラクションは“ブロック”の側面もあるものの、他人の建物を使うことで所有者が確実に得をするため、総じてポジティブに感じられます。特に序盤の食料タイトな局面で他者から食料を受け取れる恩恵は大きく、「使わせてもらい、対価で感謝を返す」という気持ちの良い循環が成立。

行動の選択は常に他者の場札と結びつき、資源の流れがテーブル全体で滑らかに繋がる設計です。必要なアクションを確保しつつ、タイミングをずらしてでも相手の建物を“敢えて”活用する判断が勝敗に直結。

建物の獲得優先度も、「自分が使う強さ」と「他人に使われ続けた時の継続収益」の両面で評価するのが肝で、経済ゲームの醍醐味である機会費用の比較が端的に浮き彫りになります。結果としてプレイは穏やかだが濃密。相互利益が経済のダイナミクスを駆動します。

↓の記事で詳しく説明しています!

8位:アース(Earth)

概要:植物や生態系のカードでタブローを組み上げるエンジンビルド。手番プレイヤーが選んだアクションを、他の全員も弱化版で追随(フォロー)し、さらに該当色のカード効果が一斉に連鎖するのが魅力。

レビュー:アースの快感は、「自分の手番でなくても前進できる」という設計に集約されます。誰かが選んだ色の行動を合図に、手元の対応色カードがズラリと連鎖。小さな資源獲得が大きな効果に雪だるま式で繋がり、卓全体が常に“稼働”している感覚を生みます。結果、ダウンタイムはほぼゼロ。各自が狙う色に合わせてタブローの色分布を調整する高度なメタ読みが発生し、「この卓は赤多めに寄っているから、赤連鎖に最大化する構築で便乗する」など、相乗り最適化の戦略が光ります。

同時に、選択色の主導権を握る価値も高く、主導ターンの“強化版アクション”で一歩抜ける設計が上手い。ソロ志向の満足感と卓内の協調的リズムが両立し、気持ちよさが持続します。

↓の記事で詳しく説明しています!

7位:ランタン(Lanterns: The Harvest Festival)

概要:湖面にランタンタイルを配置し、タイルの向きに応じて全員が色カードを受け取るセットコレクション。自分の配置が必ず他者にもリソースを与えるため、ポジティブな分配が常に発生します。

レビュー:本作の妙味は、他者に与える恩恵を最小化しつつ自分のセットを最大化する“優しいジレンマ”にあります。各自が目標のセット(同色4枚、全7色1枚ずつ、ペアの組み合わせ等)を狙う中、配置方向ひとつで相手に決定打を渡してしまう。だからこそ、与える色を慎重に選び、同時に自分も確実に受け取るという繊細な調整が生まれます。

重要なのは、誰の手番でもリソースが循環する“常時加速”のテンポ感。得点競争は緩やかながら、全員が前に進む設計が心理的ストレスを和らげ、家族やライトゲーマーにも薦めやすい包容力を生みます。穏やかな見た目に反し、相手の手札傾向や次の交換機会を読む情報戦の密度は高く、短時間で“良い手を打つ満足”がきっちり残る逸品です。

6位:テラミスティカ:革新の時代(Age of Innovation)

概要:テラミスティカの発展版。建物の隣接関係が重要で、他者の建設に隣接して建てるとコストが下がったり、周囲のプレイヤーがパワーを循環できたりするなど、近接が互恵的に働くのが特徴。

レビュー:この系譜の真骨頂は、“近くにいるほど得する”という逆説的な陣取りの美学です。通常のマップゲームなら距離を置くのがセオリーですが、本作では隣接ボーナスやパワー循環が価値を生み、他者の発展に寄り添うことが自分の加速にも直結します。

もちろんパワー獲得には勝利点の支払いという代償が伴い、短期のブーストと長期のスコアのトレードオフが常に悩ましい。ゆえに“どの相手の隣で利益を享受するか”という対人選択が戦略の核となり、地形の都合とプレイヤー間の関係性が複雑に絡み合います。

互恵性を設計に落とし込んだ空間戦略は、気持ちよさと読み合いを高密度に両立。相手の成長を見て即座に自分の路線に取り込む柔軟さが勝負を分けます。

↓の記事で詳しく説明しています!

5位:セプティマ(Septima)

概要:善良な魔女団が町を助けるも、誤解から魔女狩りに追われるテーマ。同時アクション選択で他者と同じ行動を選ぶと効果が強化される一方、監視を引き付けるという共通リスクが発生します。

レビュー:セプティマは、“便乗が強いが、便乗するほど卓全体に災厄リスクが高まる”という緊張感が絶妙。強化アクションの誘惑に抗えない瞬間と、監視を呼び寄せる代償が同時に押し寄せ、個人の最適化と集団のバランスが常に問われます。協力ではなく競争ゲームでありながら、行動の重ね方や位置取りで互いに助け合う局面が頻発し、卓に“半協力”的な空気を生み出すのがユニーク。

さらに救出や裁判といったドラマティックな展開がインタラクションに物語性を与え、単なる効率勝負に留まらない没入感を提供します。選択の重さはあるが手番感は軽やかで、毎ラウンドの共鳴と緊張が心地よい波のように続く、“共に強く、共に危うい”設計が見事です。

↓の記事で詳しく説明しています!

4位:ブラス:バーミンガム(Brass: Birmingham)

概要:産業革命期のネットワークと市場供給を扱う重量級の経済ゲーム。他人の石炭・鉄・ビールを利用でき、資源を使われた側はタイルが反転して価値や収入が向上するなど、相互利益が中核にあります。

レビュー:本作は“便乗”が勝利の要。他人に使われるほど自分の産業が成熟し、使うほどに自分の計画が前進するという二面性がプレイに濃厚な相互依存を生みます。どの資源を先に市場に供給し、誰のネットワークに接続するか。「相手にも利益が出るが、自分のほうが一歩多く得る」この小さな勝ちを何度積み上げられるかが鍵です。

都市の建物密度を活かした連結や、他人の供給を見計らった配送など、タイミング管理が極めてシビア。にもかかわらず、誰かの好手が他者の行動余地を増やし、卓全体の展開速度を上げるため、重厚な計画ゲームでありながらプレイ感は驚くほどダイナミック。

↓の記事で詳しく説明しています!

3位:スペースベース(Space Base)

概要:ダイス目に対応する艦船を配備し、購入時に既存艦を裏面へスライド。裏面艦は他人の手番で対応目が出ると自動発動。全員の手番で自分も得をするため、ダウンタイムが限りなく小さいのが特徴です。

レビュー:スペースベースは、“他人のロールが待ち時間ではなく期待する時間になる”稀有な設計。裏面スロットの配列最適化が主戦場で、特定の目に厚く積むか、全域に薄く広げるかの判断が奥深い。購入による表裏の入れ替えが連鎖し、確率×期待値の設計が視覚的に手応えへ変換されます。

誰かの神ロールに便乗して全員が小さく前進する瞬間の連帯感が心地よく、同時に40点前後のレース終盤は“どの目で締めるか”の緊迫が高まる。相手の構成を見て“あえて出ない目”に寄せる妨害は存在せず、純度の高い前向きなインタラクションが終始続くのが魅力。手番外でのトリガーの小気味良さは、短時間でも満足が得られます。

↓の記事で詳しく説明しています!

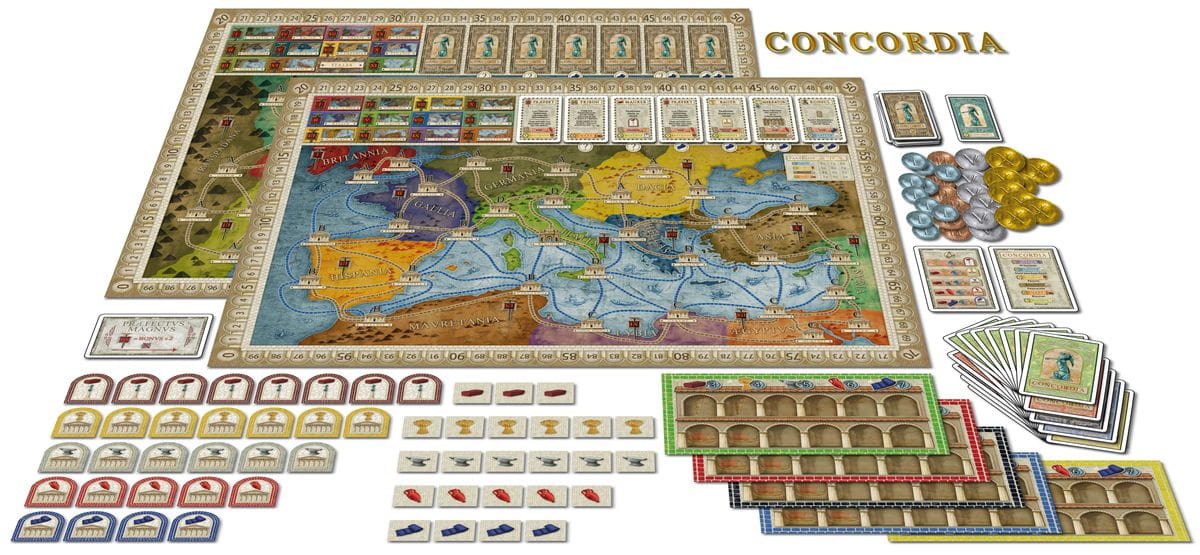

2位:コンコルディア(Concordia)

概要:地中海交易で拠点を広げ、カードプレイで資源循環を回すマップ系ユーロゲーム。”知事”で指定地域を活性化すると、その地域に建つ全員が資源を受け取るのが象徴的。さらに“外交官”で他人の直近のアクションをコピーできます。

レビュー:コンコルディアの魅力は、他人の好手が自分の準備にもなる“緩やかな共栄”にあります。地域活性化で相手にも資源が入るジレンマはあるものの、手番順や在庫、市場価格の推移を読んで“ここで皆に与えるのが自分に最も利する”瞬間を見極めるのが痛快。外交官によるアクション複製も、他人の最新ムーブを自分の計画に取り込む柔軟性を与え、カード構成の非対称を補完します。

点数計算は神々(デッキ構成)依存で、早手の建設や拡散だけでは勝てない。だからこそ、“誰が何を強化しているか”を読み、与える資源と得る機会を丁寧に設計する力が磨かれます。対立は穏やかだが駆け引きは鋭い。上級者ほどポジティブ・インタラクションをスコアに変換する技術が問われます。

↓の記事で詳しく説明しています!

1位:キーフロウ(Key flow)

概要:キーシリーズのカード主体のゲーム。生産・変換・輸送・配置で得点条件を満たすエンジンを構築。左右のプレイヤーのカード効果を矢印指定で“起動”でき、相手の基盤を自分のターンに活用できます。

:strip_icc()/pic4264435.jpg)

:strip_icc()/pic4292237.jpg)

レビュー:キーフローが愛される理由は明快。“他人の良いものは、そのまま使えばいい”という開き直りを戦略に昇華しているからです。隣プレイヤーの強力なコンボ装置に相乗りして自分の輸送や最終計算を伸ばす選択肢が常に開かれ、獲得し損ねても卓の左右に存在する安心感がプレイの自由度を高めます。しかも相手を妨げないため、関係は終始円滑。だからこそ、誰の何をどの順で使うかのプランニングが勝敗を分けます。

生産の経路設計と在庫管理、最終得点カードの見通しを同時に満たす“最短の合成”を組み上げる快感は格別。相互の恩恵を核にしたカードゲームの完成形の一つといえる出来で、気分の良い相互作用が最後まで持続します。

↓の記事で詳しく説明しています!

まとめ:前向きな相互作用が、テーブルを速く・優しく・深くする

10本に共通するのは、“他人の行動が自分の足を引っ張らない”どころか“前進を助ける”という設計思想。これにより、ダウンタイムは減り、対人ストレスも軽減され、思考は「どう乗るか」「どう活かすか」に集中します。インタラクションをネガティブからポジティブへ反転させることで、卓の空気は軽やかに、戦略の読み合いはむしろ濃密に。あなたのゲーマーズライフに合う一本を、ぜひここから見つけてください。

コメント