ボードゲームギーク(BoardGameGeek)おすすめボドゲランキング

この記事では、YouTube動画「Top 10 Unique Games」の内容をもとに、他のゲームとは一線を画すユニークなボードゲームを紹介します。

動画では、兄弟Murphが「これは他に似たゲームがない」と感じた作品をランキング形式で語っており、テーマや仕組みが独特で、プレイ体験が新鮮なゲームが多数登場します。

この記事では、その中から特に印象的だった作品をピックアップし、それぞれのゲーム概要と感想を詳しく解説します。

①プエブロ

ゲーム概要

『プエブロ』は、スペイン語で「村」を意味するタイトル通り、プレイヤーがブロックを積み上げて村を作っていくゲームです。ただし、このゲームでは得点を取ることが“悪いこと”になります。

つまり、得点を避けることが目的という、非常にユニークなルールが採用されています。ゲームボードはグリッド状になっており、中央には“族長”が配置されていて、彼が周囲を見渡すことでプレイヤーのブロックが見えると得点が加算されてしまいます。

プレイヤーは自分の色のブロックと中立ブロックを使いながら、できるだけ族長の視界に入らないように配置する必要があります。

:strip_icc()/pic6861799.jpg)

:strip_icc()/pic86907.jpg)

感想

『プエブロ』は、3Dパズルのような感覚でプレイできる非常にユニークな作品であり、また通常のボードゲームとは真逆の思考が求められる点が印象的です。

ブロックを積み上げることで、族長の視界を遮ることができる一方で、高さがあるほど見つかりやすくなるというジレンマもあり、空間認識力と戦略性が試されるゲームです。プレイ中は「今は安全だけど、族長が次に移動したら全部見られてしまうかも…」という緊張感が常にあり、一手一手が非常に重要になります。

初めてプレイした時には「こんな発想のゲームがあるのか」と驚かされ、他のどのゲームにも似ていない独自性を強く感じました。

見た目も美しく、最近リメイクされた新バージョンではコンポーネントの質も向上しており、視覚的にも満足度が高い作品です。

次の記事でもっと詳細にレビューしています!

②ファイユーム

ゲーム概要

『ファイユーム』は、フリードマン・フリーゼによる作品で、プレイヤー全員が“ファラオのため”にインフラを整備するというユニークな世界観を持っています。

プレイヤーは土地を開拓し、建物や都市を建設していきますが、そのすべてが自分のものではなく、ファラオの所有物です。つまり、誰かが建てた建物も他のプレイヤーが自由に使えるという、“共有インフラ”の概念がゲームの核となっています。

勝利点はお金と評判で決まり、建物や土地そのものではなく、自分の行動によって得られる評価が重要になります。

画像引用元:Rio Grande Games公式サイト「Faiyum」ページ

感想

『ファイユーム』は、所有という概念を捨てたことで、他のゲームにはない独特なプレイ感を生み出しています。自分が建てた建物を他人が使うことに最初は戸惑いますが、“自分のためではなく、全体のために動く”という感覚が新鮮です。

カードの市場システムもよくできていて、徐々に強力なカードが登場する流れがあり、ゲームのテンポが自然に生まれるのも魅力です。他プレイヤーの動きが自分の計画に影響を与えるため、柔軟な戦略と協調性が求められる点も面白いです。

テーマ性とメカニクスがしっかり噛み合っており、“誰のものでもない世界”を体験できる貴重な作品です。

次の記事でもっと詳細にレビューしています!

③ブラックソナタ

概要

『ブラック・ソナタ』は、シェイクスピアのソネットに登場する“謎の女性”を追いかけるソロ専用の推理ゲームです。

プレイヤーはロンドンの街を移動しながら、その女性の正体を突き止めるための情報を集めていきます。女性は特定のパターンで街を移動しており、その動きはカードによって管理されていますが、プレイヤーにはそのパターンが分かりません。

プレイヤーは自分のターンで移動するか、同じ場所にいると推測して“告発”するかを選び、正しいタイミングで告発できれば情報を得ることができます。

その情報をもとに、女性の特徴(既婚、子持ち、楽器演奏など)を絞り込み、最終的に正体を突き止めるのが目的です。

感想

『ブラック・ソナタ』は、ソロゲームとして非常に完成度が高く、推理とタイミングの駆け引きが絶妙です。動画では「このゲームの発想は本当に不思議で、どうやって思いついたのか分からない」と語られており、カードによる移動パターンの管理と告発の仕組みが非常にユニークです。

推理ゲームというと情報を集めて論理的に絞り込むイメージがありますが、このゲームでは“猫とネズミ”のような追跡劇がメインであり、相手の動きを予測して待ち伏せするという緊張感が魅力です。

告発して得られる情報も視覚的に分かりやすく、女性の特徴を少しずつ明らかにしていく過程が非常に楽しいです。また、ソロ専用という点もポイントで、一人でじっくりと推理に没頭できるのは他のゲームにはない魅力です。

難易度も程よく、何度も繰り返し遊びたくなる中毒性があります。

④トバゴの概要

ゲーム概要

『トバゴ』は、プレイヤーが地図上で宝物の場所を推理しながら探索する宝探し系ボードゲームです。ゲーム開始時には、宝物の場所は誰にも分かっておらず、カードを使って徐々に“条件”を追加することで、宝物の位置を絞り込んでいくというユニークな仕組みが採用されています。

例えば「最大のジャングルにある」「木の隣にある」などの条件を重ねていくことで、候補地が減っていき、最終的に1マスに絞られたらそこが宝物の場所になります。プレイヤーは車を使って島を移動し、宝物を回収することで得点を獲得します。

画像引用元:メビウスゲームズ公式サイト「Tobago」紹介ページ

感想

『トバゴ』は、“現実を操作する”ような感覚が味わえる非常にユニークな作品です。

動画では「他のプレイヤーが条件を追加して宝物の位置を絞っているのを見て、自分の有利な場所に誘導するようにカードを出す」という戦略が紹介されており、推理と駆け引きが絶妙に融合したゲームだと感じました。

宝物の位置が確定するまでの過程が非常に面白く、“誰も知らない場所をみんなで決めていく”という体験は他のゲームでは味わえません。また、島の地形やランドマークが視覚的に分かりやすく、初心者でも直感的に楽しめる設計になっています。

宝物を回収する際には呪いのリスクもあり、運と戦略のバランスが絶妙です。初めてプレイした時には「こんなに自由度が高くて、しかも論理的なゲームがあるのか」と驚きました。

⑤チューリング・マシン

ゲーム概要

『チューリング・マシン』は、アラン・チューリングの暗号解読の業績にインスパイアされた論理推理型ボードゲームです。

プレイヤーは1〜5の数字と3色(青・黄・紫)を組み合わせた3桁のコードを推理し、“アナログコンピューター”を模した物理的な仕掛けを使って質問を投げかけながら正解を導き出します。

カードを重ねることで現れる穴に質問カードを差し込むと、「YES」か「NO」の答えが返ってくるという仕組みで、物理的な操作が論理的思考と直結しているのが特徴です。

画像引用元:すごろくや公式サイト「チューリングマシン」商品ページ

感想

『チューリング・マシン』は、論理的思考と物理的な仕掛けが融合した、他に類を見ない推理ゲームです。

カードを重ねて穴を作り、そこに質問カードを差し込むことで答えが返ってくるという構造が、まさに“アナログコンピューター”の再現となっています。プレイヤーは毎回異なるコードを推理するため、リプレイ性も非常に高く、何度でも遊びたくなる魅力があります。

質問の内容も多様で、「紫は1か?」といった単純なものから、「黄色は青より大きいか?」という比較まであり、論理的な思考力が試される場面が多くあります。

さらに、物理的なカード操作が直感的で、デジタルでは味わえない触感的な楽しさもあり、“考える楽しさ”と“触る楽しさ”が両立した作品です。

次の記事でもっと詳細にレビューしています!

⑥Operation Barclay

ゲーム概要

『Operation Barclay』は、第二次世界大戦を舞台にしたポーカー風の情報戦ボードゲームです。プレイヤーはイギリス軍とドイツ軍に分かれ、カードを使って情報を収集しながら、相手の位置や作戦を推理していきます。

カードにはポーカーの役を構成する要素と特殊能力があり、手札の強さだけでなく、能力の使い方が勝敗に大きく影響します。さらに、相手の行動を予測して“わざと負ける”ことで得点を狙うなど、ブラフや心理戦の要素も強いゲームです。

画像引用元:Gamefound「Operation Barclay」プロジェクトページ

感想

『Operation Barclay』は、ポーカーの要素を戦略的に再構築した非常にユニークな作品です。カードの能力を使って情報を操作したり、相手を欺いたりすることで、単なる役作り以上の深い駆け引きが生まれます。

特に「勝てないなら相手に賭けて得点を狙う」という仕組みは、負けを戦略に変える発想として非常に面白く、他のゲームにはない魅力です。戦場の地図やトークンの配置も毎回変化するため、リプレイ性も高く、毎回違った展開が楽しめるのもポイントです。

歴史的背景とゲームメカニクスがうまく融合しており、“情報戦”をテーマにした作品として非常に完成度が高いです。

⑦ツォルキン

ゲーム概要

『ツォルキン』は、マヤ文明の暦をテーマにしたユーロ系ボードゲームです。ゲームボードには巨大な歯車が配置されており、プレイヤーはワーカーを歯車に乗せてアクションを行います。

歯車は毎ラウンド回転し、ワーカーを長く乗せておくほど強力なアクションが可能になります。

資源の獲得、神殿の昇進、建物の建設など、多彩なアクションが用意されており、タイミングと計画性が重要です。

画像引用元:ホビージャパン公式サイト「ツォルキン:マヤ神聖歴」紹介ページ

感想

『ツォルキン』は、時間の経過を物理的に表現するギアシステムが非常に印象的な作品です。動画では「ワーカーを長く乗せるほどアクションが強くなる」という仕組みが紹介されており、“待つこと”が戦略になるという点が他のユーロゲームと一線を画しています。

通常のゲームでは「多くのワーカーを置くほど強い」などのルールが多いですが、このゲームでは「時間をかけるほど強くなる」という発想が新鮮です。ギアが回ることでアクションが変化するため、視覚的にも動きがあり、プレイヤーの計画性が試される場面が多くあります。

資源管理や神殿トラックの昇進など、ユーロゲームらしい要素も充実しており、テーマとメカニクスが見事に融合した作品です。

次の記事でもっと詳細にレビューしています!

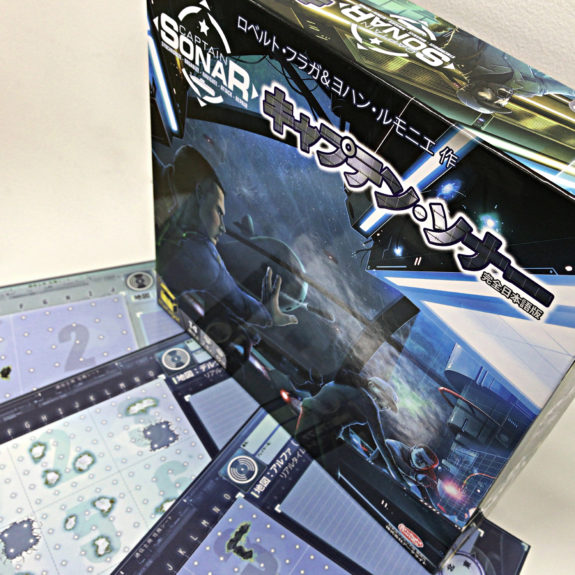

⑧キャプテン・ソナー

ゲーム概要

『キャプテン・ソナー』は、潜水艦同士の戦いをリアルタイムで再現するチーム対戦型ボードゲームです。

プレイヤーは最大8人まで参加可能で、2チームに分かれてそれぞれの潜水艦を操作します。各チームには「キャプテン」「無線通信士」「エンジニア」「オペレーター」などの役割があり、それぞれが異なるタスクを同時進行でこなす必要があります。

ゲームはリアルタイムで進行し、キャプテンが「北へ移動!」と指示を出すと、無線通信士は敵の動きを記録し、エンジニアは機器の修理を行うなど、まるで本物の潜水艦のような緊張感と連携が求められる構成です。

画像引用元:アークライトゲームズ公式サイト「キャプテン・ソナー」商品ページ

感想

『キャプテン・ソナー』は、リアルタイムで進行するチーム戦が圧倒的に盛り上がる作品です。役割ごとのタスクがしっかり分かれているため、全員が重要な役割を担う点が非常に魅力的です。

特に無線通信士の役割は、敵のキャプテンの発言を聞き取り、地図上で位置を推測するという“情報戦”の要となっており、推理力と集中力が試される場面が多くあります。

エンジニアは故障の管理、オペレーターは攻撃準備など、全員が同時に異なる作業をこなすため、チームワークが非常に重要です。リアルタイムで進行するため、緊張感が途切れることなく、常に盛り上がり続けるのも特徴です。

イベントやゲーム会で遊ぶと、笑いと叫びが飛び交う“最高のパーティーゲーム”になること間違いなしです。

次の記事でもっと詳細にレビューしています!

⑨ファストスロース

ゲーム概要

『ファストスロース』は、プレイヤーがナマケモノとなり、他の動物に運ばれて葉っぱを食べに行くという“自分では動かない”ピック&デリバリーゲームです。

プレイヤーは自分のナマケモノを操作するのではなく、マップ上にいる動物たちを使って移動するというユニークな仕組みになっています。動物にはキリン、ゾウ、ワニ、オランウータンなどがいて、それぞれ移動方法や能力が異なります。

例えばキリンは首が長く、2マス離れた場所からナマケモノを拾って2マス先に降ろすことができます。ゾウは遅いけれど、最後にナマケモノを遠くに投げることができます。

画像引用元:バネスト公式通販サイト「商品ページ」

感想

『ファストスロース』は、“怠けることが目的”という逆転の発想が非常にユニークです。プレイヤーは自分で動かず、他の動物をうまく使って目的地にたどり着くという、間接的な操作がゲームの中心になります。

動画では「動物の能力をうまく組み合わせて、最短ルートを作るのが楽しい」と語られており、戦略性とユーモアが絶妙に融合した作品だと感じました。

動物は全員で共有するため、他のプレイヤーの動きも考慮しながら進める必要があり、インタラクションも豊富です。マップや動物の組み合わせを変えることで、毎回違った展開が楽しめるリプレイ性の高さも魅力です。

ナマケモノというテーマも親しみやすく、家族や初心者にもおすすめできる作品です。

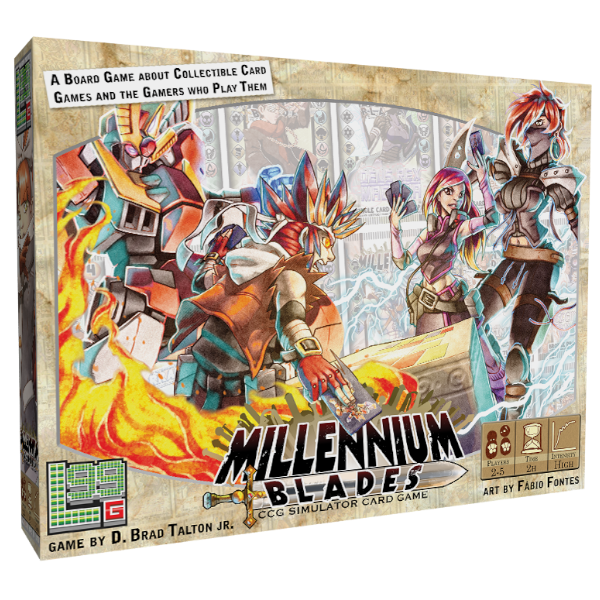

⑩ミレニアム・ブレード

ゲーム概要

『ミレニアム・ブレード』は、プレイヤーが架空のトレーディングカードゲーム(TCG)のプレイヤーとなり、カードを集めてデッキを構築し、トーナメントに参加するという“TCGの世界そのもの”を体験できるボードゲームです。

ゲーム内にはスターターデッキ、ブースターパック、ショップ、トーナメントなどがあり、実際のカードゲームの流れをそのまま再現しています。

プレイヤーは資金を使ってカードを購入し、デッキを強化して大会に挑みます。カードには様々な効果があり、組み合わせによって戦略が大きく変化します。

画像引用元:Level 99 Games公式ストア「Millennium Blades」商品ページ

感想

『ミレニアム・ブレード』は、“カードゲームを遊ぶ人”を演じるというメタ的な体験ができる非常にユニークな作品です。動画では「実際にマジックや遊戯王を遊んでいるような感覚になる」と語られており、カードを集める楽しさ、デッキを構築する悩ましさ、トーナメントで勝つ快感がすべて詰まっています。

特に、ブースターパックを開けて「何が出るかな?」とワクワクする瞬間は、実際のTCGと同じ興奮があります。カードの種類も豊富で、組み合わせによって戦略が大きく変化し、毎回違ったデッキ構築が楽しめるリプレイ性の高さも魅力です。

また、ゲーム内で“大会に出場する”という流れがしっかり再現されており、プレイヤー同士の対戦だけでなく、準備段階の戦略も重要になります。資金管理やショップでの買い物、カードの売買など、CCGプレイヤーの日常をそのままゲーム化したような構成で、没入感が非常に高いです。

動画では「実際にカードゲームを遊ぶ気はないけど、このゲームならその世界を体験できる」と語られており、カードゲームの文化や雰囲気を疑似体験できる貴重な作品だと感じました。

TCGが好きな人はもちろん、その世界に興味があるけど敷居が高いと感じている人にもおすすめです。

次の記事でもっと詳細にレビューしています!

まとめ

今回紹介した10作品は、いずれも他のボードゲームにはない独自の体験を提供してくれるものばかりです。動画「Top 10 Unique Games」では、Brothers Murphが「これは他に似たゲームがない」と感じた作品を熱く語っており、テーマ・仕組み・プレイ感が斬新なゲームが選ばれています。

ユニークなゲームは、プレイヤーに新しい視点や発見をもたらしてくれます。今回のリストを参考に、ぜひあなたも“他にない体験”を味わえるボードゲームに挑戦してみてください。

コメント